○塩釜地区消防事務組合火薬類事務処理規程

平成14年4月1日

庁訓第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく火薬類の規制事務について必要な事項を定めるものとする。

(1) 法 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(2) 令 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)

(3) 規則 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)

(4) 火薬庫外貯蔵所 規則第15条の規定により管理者の指示を受けた場所に設置される火薬庫外貯蔵所

(5) 貯蔵施設 火薬庫及び火薬庫外貯蔵所

(6) 火薬類保安手帳 火薬類取扱保安責任者免状を有している者を対象として、法令の周知徹底及び火薬類の消費技術等の保安管理技術習得のため、保安教育講習等を受講することにより、その職務の遂行能力を強化し、火薬類の盗難及び災害防止の充実を図ることを目的として制定された制度に基づくものであり、社団法人全国火薬類保安協会又は同協会が指定する都道府県火薬類保安協会が交付するものである(火薬類に関する対策の強化について(昭和50年2月28日付け立局128号通商産業省立地局長通達))。

(7) 事故 火薬類の燃焼若しくは爆発による人の死傷又は物的損害及び火薬類の盗難並びに爆破事件をいう。

(8) A級事故 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 死者5名以上のもの

イ 死者及び重傷者10名以上のものであって、ア以外のもの

エ 甚大な損害(直接損害額約5億円以上)を生じたもの

オ 大規模な爆発又は火災が現に進行中であって、大災害に発展するおそれがあるもの

カ その発生形態、災害の影響程度、被害の態様(第三者が多数含まれている場合等)が、テレビ、新聞等の取扱い等により著しく社会的影響が大きいと認められるもの

(9) B級事故 A級事故以外の事故で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 死者1名以上4名以下のもの

イ 重傷者2名以上9名以下のものであって、ア以外のもの

ウ 負傷者6名以上29名以下のものであって、イ以外のもの

エ 多大な損害(直接損害額約1億円以上5億円未満)を生じたもの

オ 同一事業所において、事故が連続して発生したもの

カ 社会的に影響が大きいと認められるもの

(10) C級事故 A級事故及びB級事故以外の事故

(手続及び処理)

第3条 法又はこれに基づく令、規則(以下「法令等」という。)の規定により、管理者に提出される書類は、予防課長が受付け処理するものとする。

2 処理期間については、行政手続法の規定に基づき、別記の期間とする。

(申請書等の提出部数)

第4条 法令等の規定に基づき提出される書類を受理するときは、次の各号に掲げる部数を求めるものとする。

(1) 管理者あての申請書等 1部

(2) 宮城県公安委員会等へ照会を要するもの 2部(控えを必要とする場合3部)

(許可等の品名、数量)

第5条 この規程に定める火薬類の許可、届出等の事務処理は、火薬類取締法に規定する品名、数量について行う。

(火薬類の許可等)

第6条 法の規定による火薬類の許可等に係る申請があったときは、法令等の規定に適合しているかどうかの審査を行う。

第2章 製造

(製造営業の許可)

第7条 法第3条の規定による許可申請があったときは、その申請に係る製造の業を営もうとする者(法人にあっては役員)、製造の方法並びに製造施設の構造、位置及び設備(以下「製造施設の構造等」という)について審査し、基準(法令等)に適合していると認められるときは、許可等様式1(以下「製造営業許可証」という)により許可するものとする。

(製造施設等の変更許可)

第8条 法第10条第1項の規定による許可申請があったときは、その申請に係る製造の方法及び製造施設の構造等について審査し、基準(法令等)に適合していると認められるときは、許可等様式2(製造施設変更許可証)により許可するものとする。

(軽微な変更工事の届出)

第9条 法第10条第2項の規定による届出があったときは、変更工事の内容が製造業者に係る軽微な変更工事に係る基準(規則)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

(製造施設の完成検査)

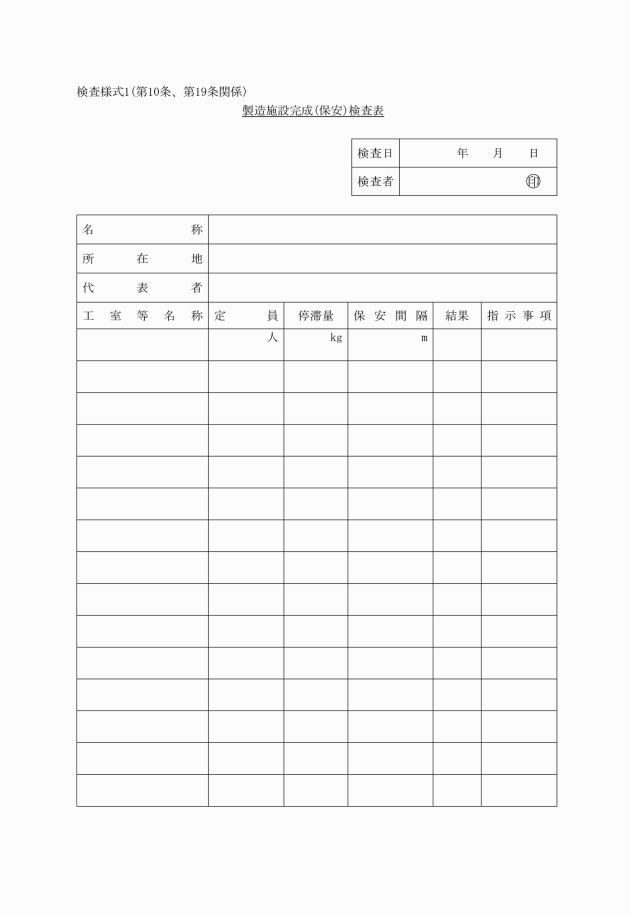

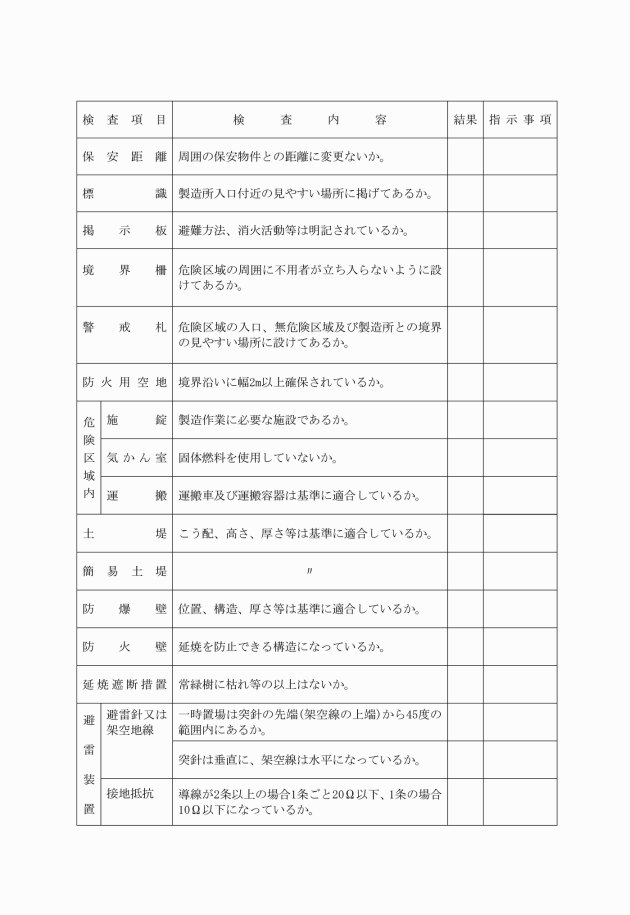

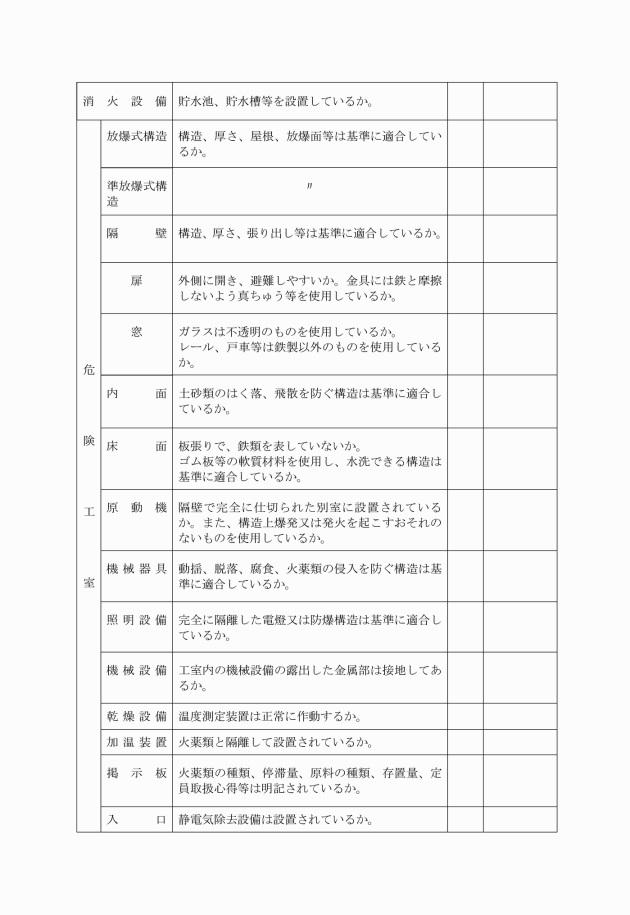

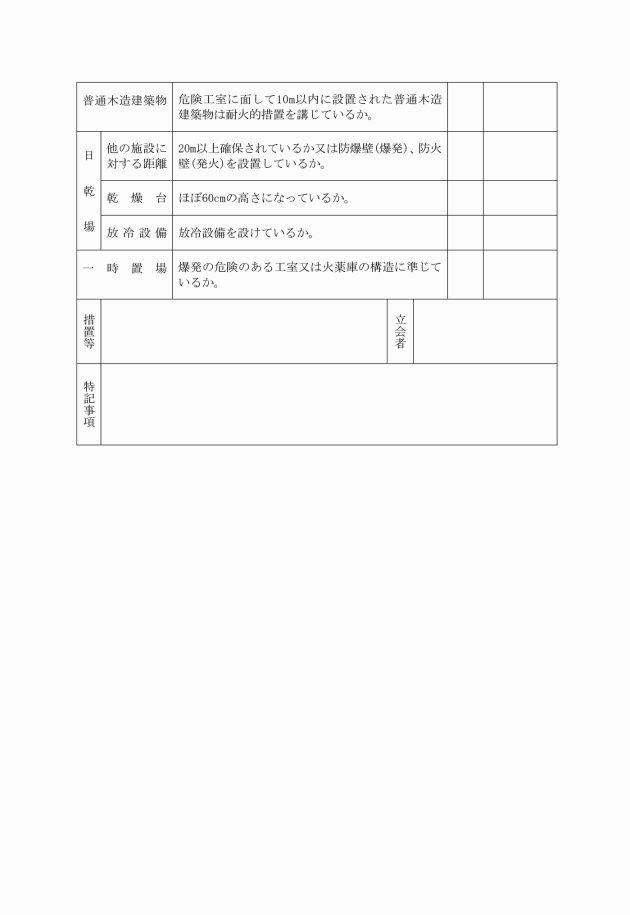

第10条 法第15条第1項又は第2項の規定(製造施設に係るものに限る。)による申請があったときは、規則別表第1に規定する完成検査の項目及び方法により完成検査を実施し、完成検査の実施結果に基づき製造施設完成(保安)検査表(検査様式1)を作成するものとする。

2 前項の完成検査を実施した結果、製造施設の構造等が基準(規則)に適合していると認められるときは、完成検査証(規則様式第15)を交付するものとする。

(指定完成検査機関による検査の届出等)

第11条 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定(製造施設に係るものに限る。)による届出があったときは、完成検査の受検の内容を確認して、これを受理するものとする。

2 法第15条第3項の規定による報告があったときは、完成検査結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

(認定完成検査機関による検査記録の届出)

第12条 法第45条の3の10第1項の規定(製造施設に係るものに限る。)による届出があったときは、検査記録の内容を確認して、これを受理するものとする。

(危害予防規程の認可)

第13条 法第28条第1項の規定による認可申請があったときは、申請に係る危害予防規程の内容が危害予防規程の細目に係る基準(規則)に適合し、災害の発生の防止に適当であると認められるときは、許可等様式3により許可するものとする。

(危害予防規程の変更の届出)

第14条 法第28条第2項の規定による届出があったときは、変更の内容が令に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

(保安教育計画の認可)

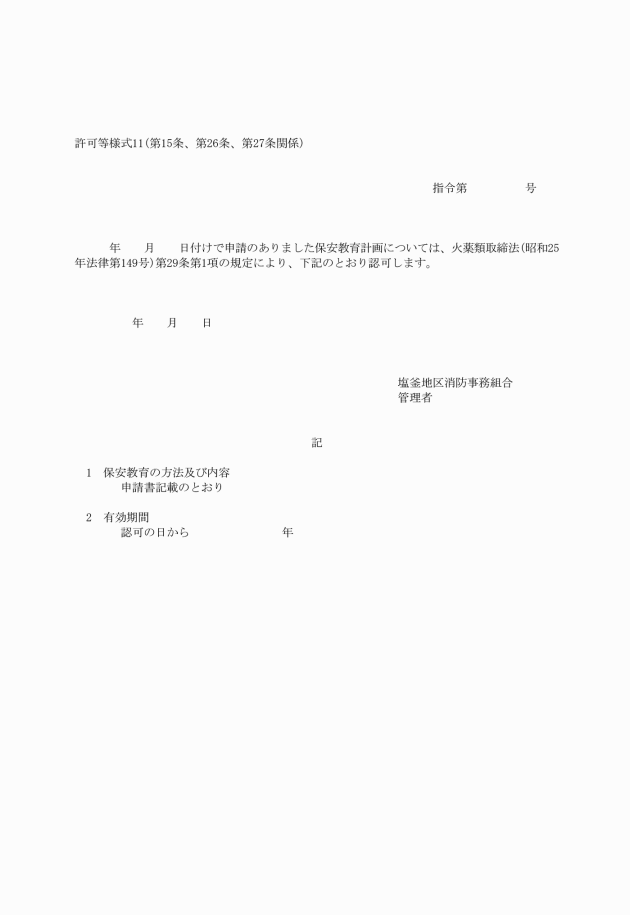

第15条 法第29条第1項の規定による申請(製造施設に係るものに限る。)があったときは、保安教育の内容、方法及び時期が製造者の保安教育計画の基準(規則)に適合していると認められるときは、許可等様式11により認可するものとする。

2 前項の規定による認可を受けた保安教育計画の有効期間は、3年以内とする。

(定期自主検査計画の届出、報告、検査の立会い)

第16条 法第35条の2第2項の規定(製造施設に係るものに限る。)による届出があったときは、検査報告の内容が定期自主検査報告に係る基準(規則)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

2 法第35条の2第3項の規定(製造施設に係るものに限る。)による報告があったときは、報告の内容が定期自主検査報告に係る基準(規則)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

3 法第35条の2第4項の規定(製造施設に係るものに限る。)により定期自主検査の立会いを実施する場合は、必要に応じて検査の方法、製造施設の補正又は補修等について指導するものとする。

(保安責任者等の選任、解任の届出)

第17条 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定(製造施設に係るものに限る。)による届出があったときは、その届出に係る選任資格及び選任数が基準(規則及び告示)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)

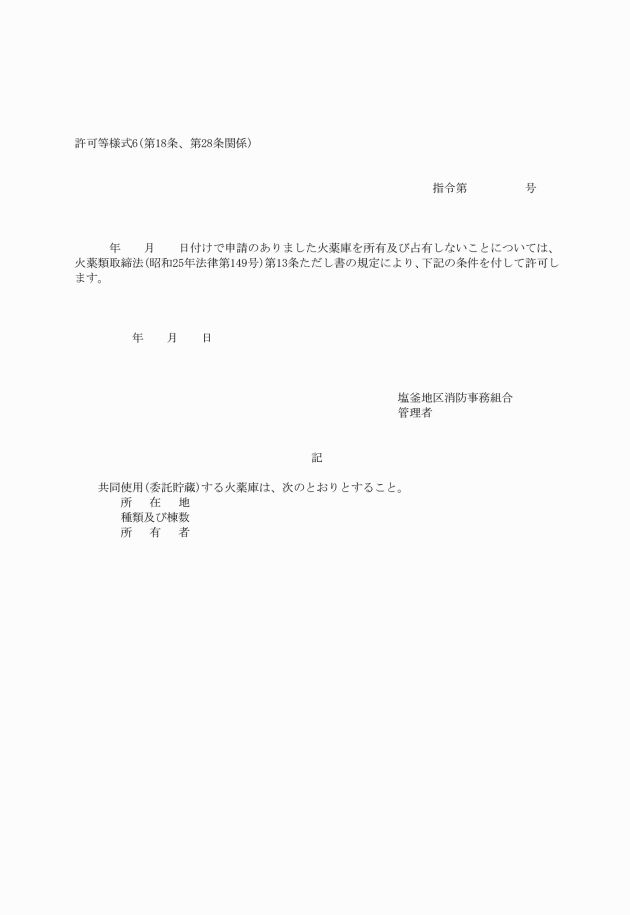

第18条 法第13条ただし書の規定(製造業者に係るものに限る。)による許可申請があったときは、その申請に係る火薬庫を所有又は占有しない理由が、法第13条ただし書の規定に適合していると認められるときは、許可等様式6により許可するものとする。

(保安検査)

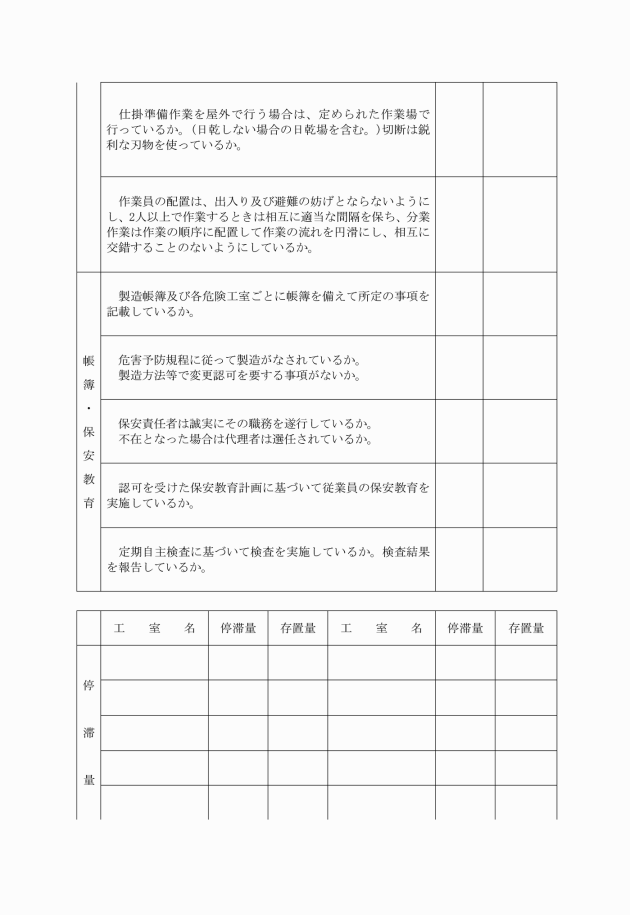

第19条 法第35条第1項の規定(製造施設に係るものに限る。)による検査申請があったときは、規則別表第3に規定する保安検査の項目及び方法により保安検査を実施し、保安検査の実施結果に基づき製造施設完成(保安)検査表(検査様式1)を作成するものとする。

2 前項の保安検査を実施した結果、特定施設の構造、位置及び設備並びに危害予防規程に規定する保安の確保の状況が基準(法令等)に適合していると認められるときは、保安検査証(規則様式第19)を交付するものとする。

(指定保安検査機関による検査の届出等)

第20条 法第35条第1項第1号の規定(製造施設に係るものに限る。)による届出があったときは、保安検査受検後の内容を確認して、これを受理するものとする。

2 法第35条第3項の規定(製造施設に係るものに限る。)による報告があったときは保安検査結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

(製造数量の報告)

第21条 規則第81条の14の表第1号の項の規定による報告があったときは、報告の内容を確認して、これを受理するものとする。

(営業許可申請書等の記載事項変更の報告)

第22条 規則第81条の14の表第2号の項の規定による報告があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(特定施設の休止の届出)

第23条 規則第44条の2第2項ただし書の規定(製造業者に係るものに限る。)による届出があったときは、休止の時期及び理由並びに法第22条の規定に基づく残火薬類に関する措置状況を確認して、これを受理するものとする。

(営業廃止の届出)

第24条 法第16条第1項の規定(製造業者に係るものに限る。)による届出があったときは、廃止の時期及び理由並びに法第22条の規定に基づく残火薬類に関する措置状況を確認して、これを受理するものとする。

(公安委員会への通報)

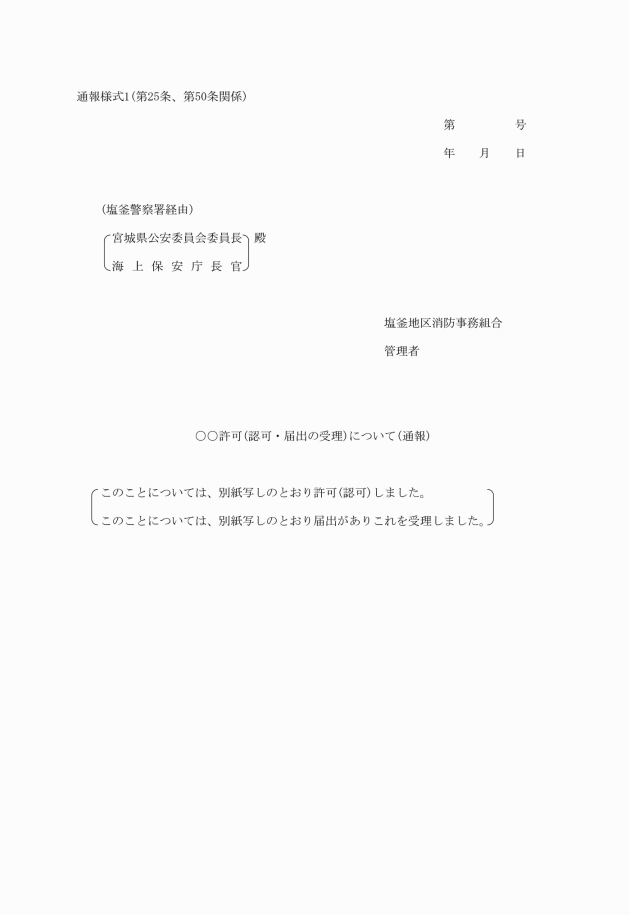

第25条 令第14条の規定(製造営業許可、製造施設の変更許可及び危害予防規程の認可並びに製造営業の廃止の届出に係るものに限る。)による通報を行う場合は、公安委員会等通報書(通報様式1)により行い、その通報書にはそれぞれの許可に係る許可証の写しを添付するものとする。

(1) 第10条第2項に規定する製造施設の完成検査証を交付したとき。

(2) 第23条に規定する火薬類特定施設(火薬庫)休止届を受理したとき。

第3章 販売

(販売営業の許可)

第26条 法第5条の規定による許可申請があったときは、その申請に係る販売の業を営もうとする者(法人にあっては役員)及び販売の事業計画の内容が基準(法)に適合していると認められるときは、許可等様式4(以下「販売営業許可証」という。)により許可するものとする。

(保安教育計画の認可)

第27条 法第29条第1項の規定(販売業者に係るものに限る。)による届出があったときは、保安教育の内容、方法及び時期が販売業者に係る保安教育計画の基準(規則)に適合していると認められるときは、許可等様式11により認可するものとする。

2 前項の規定による認可を受けた保安教育計画の有効期間は、3年以内とする。ただし、競技用紙雷管のみを販売する販売業者に係るものは、この限りでない。

(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)

第28条 法第13条ただし書の規定(製造施設に係るものに限る。)による許可申請があったときは、その申請に係る火薬庫を所有又は占有しない理由が、法第13条ただし書の規定に適合していると認められるときは、許可等様式6により許可するものとする。

(販売数量の報告)

第29条 規則第81条の14の表第4号の項の規定による報告があったときは、報告の内容を確認して、これを受理するものとする。

(営業許可申請書等の記載事項変更の報告)

第30条 規則第81条の14の表第5号の項の規定による報告があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(営業廃止の届出)

第31条 法第16条第1項の規定(販売業者に係るものに限る。)による届出があったときは、廃止の時期及び理由並びに法第22条の規定に基づく残火薬類に関する措置状況を確認して、これを受理するものとする。

(公安委員会への通報)

第32条 令第14条の規定(販売業者及び販売営業の廃止の届出に係るものに限る。)による通報を行う場合は、公安委員会等通報書により行い、その通報書にはその許可又は届出に係る許可証又は届出書の写しを添付するものとする。

2 前項の通報を行う場合は、所轄の警察署を経由して行うものとする。

第4章 貯蔵

(火薬庫設置等の許可)

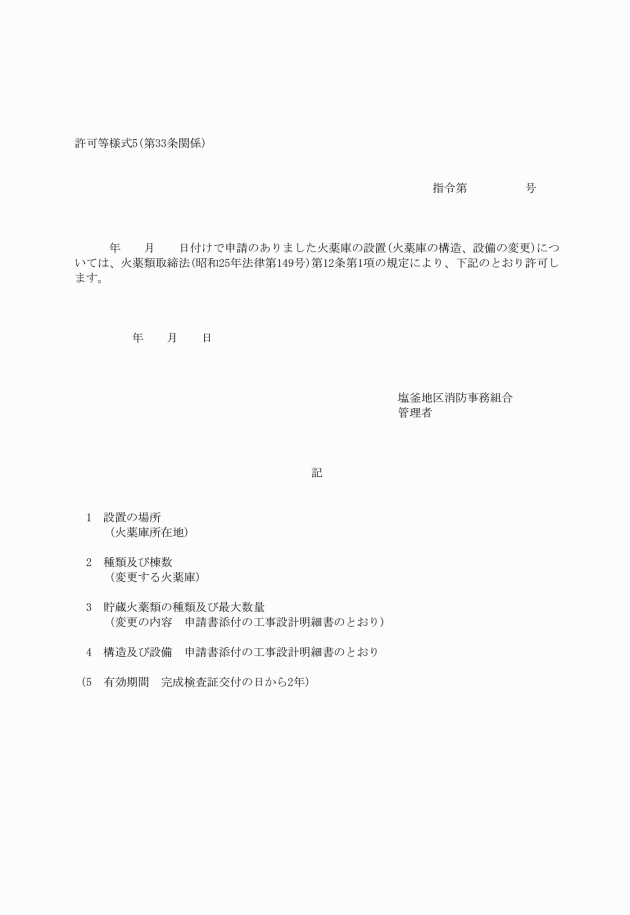

第33条 法第12条第1項の規定による許可申請があったときは、その申請に係る火薬庫の構造、位置、設備(以下「火薬庫の構造等」という。)が基準(法令等)に適合していると認められるときは、許可等様式5(以下「火薬庫設置等許可証」という。)により許可するものとする。

(軽微な変更工事の届出)

第34条 法第12条第2項の規定による届出があったときは、変更工事の内容が火薬庫の所有者又は占有者(以下「火薬庫の所有者等」という。)に係る軽微な変更工事に関する基準(規則)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

(火薬庫の完成検査)

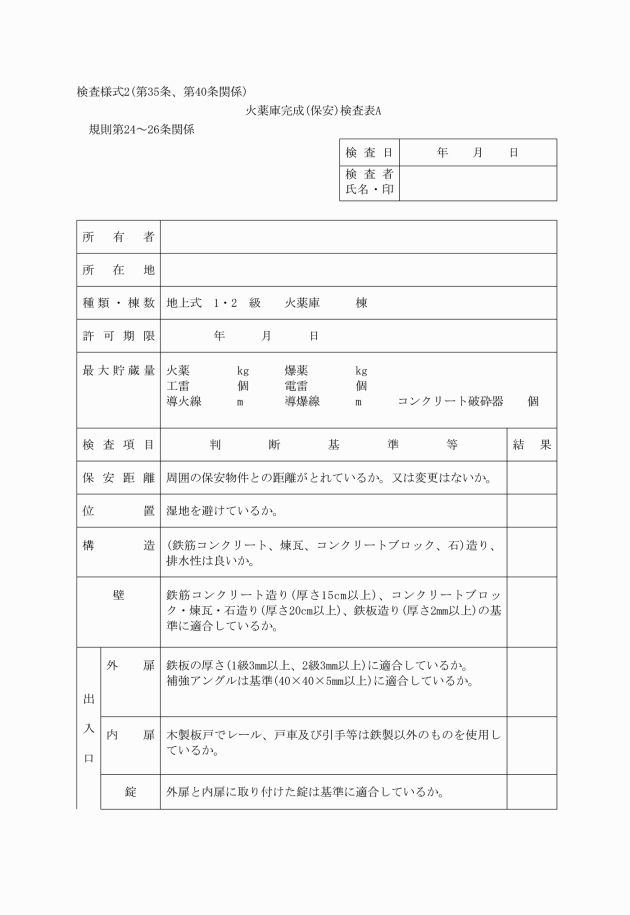

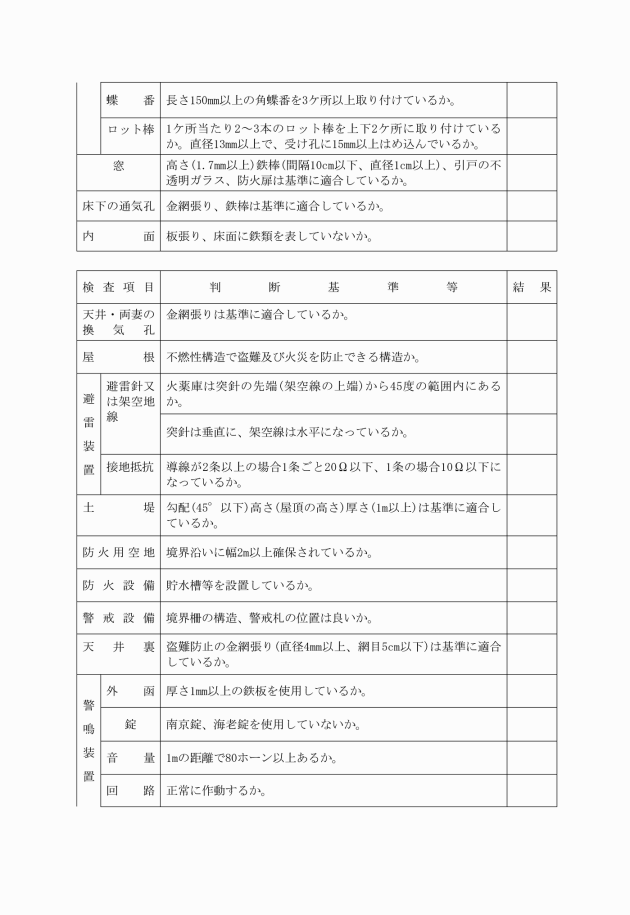

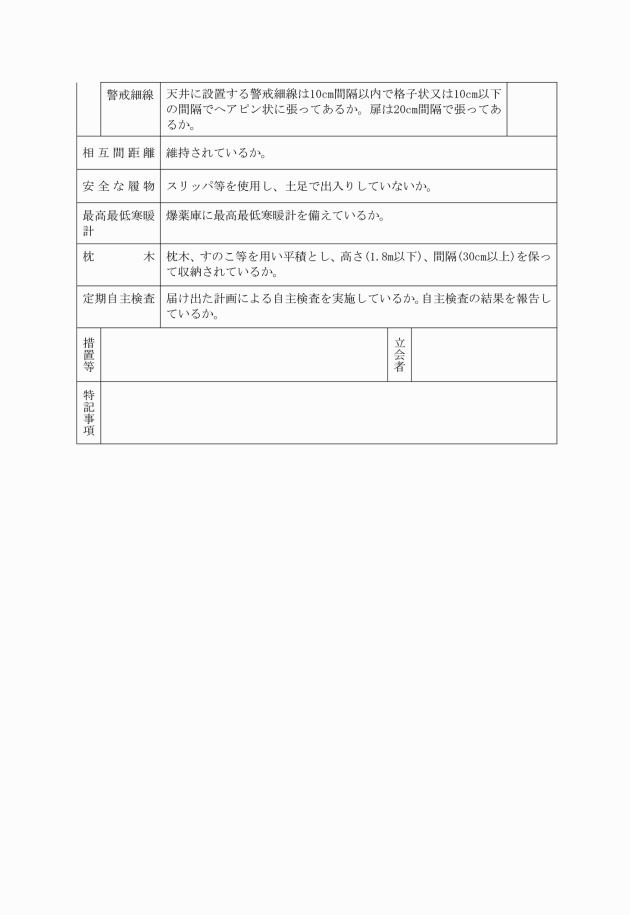

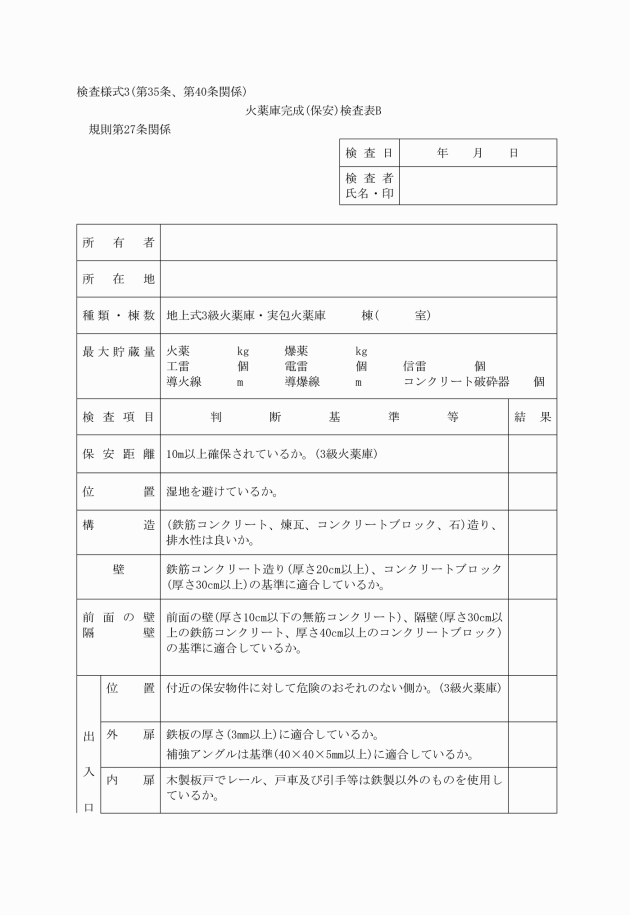

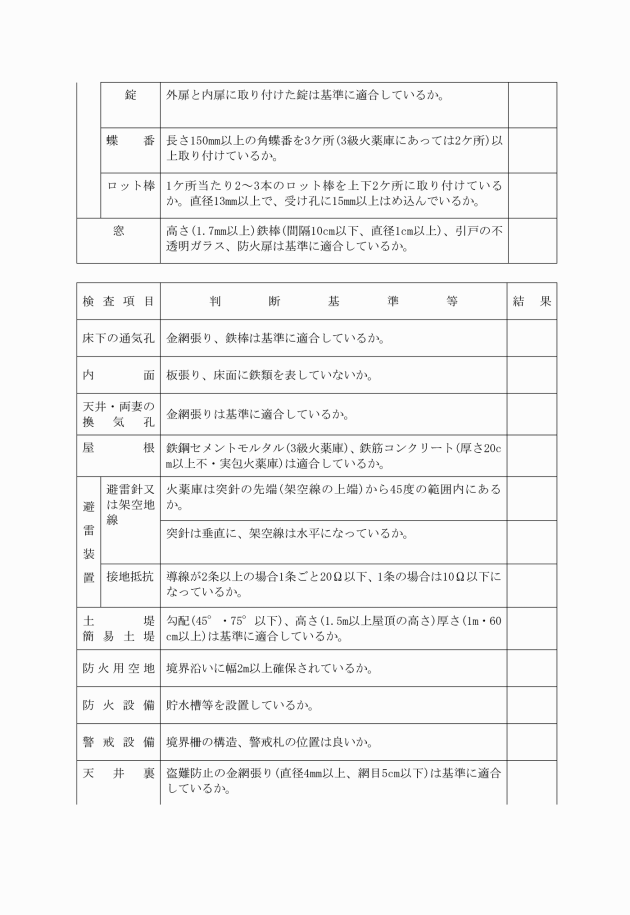

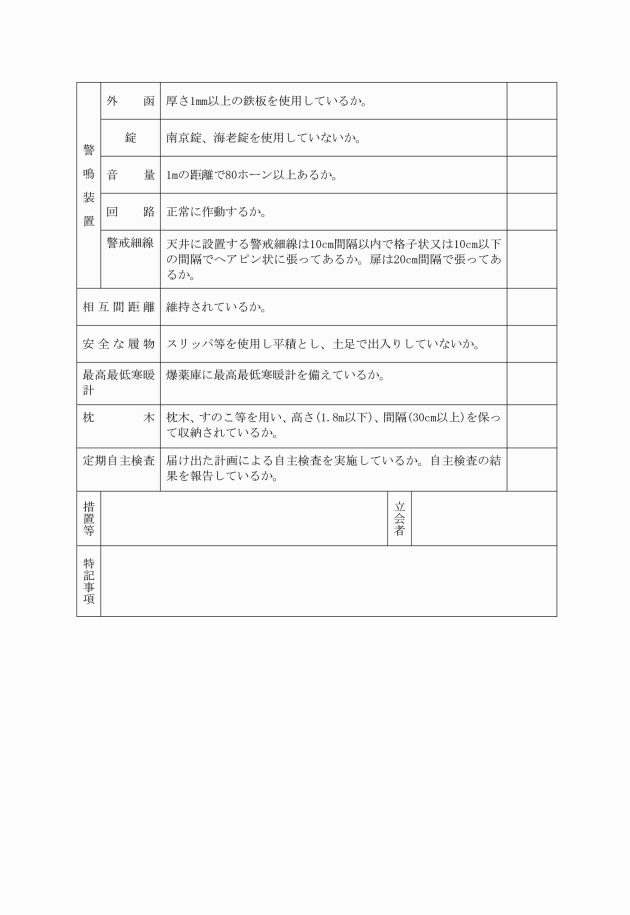

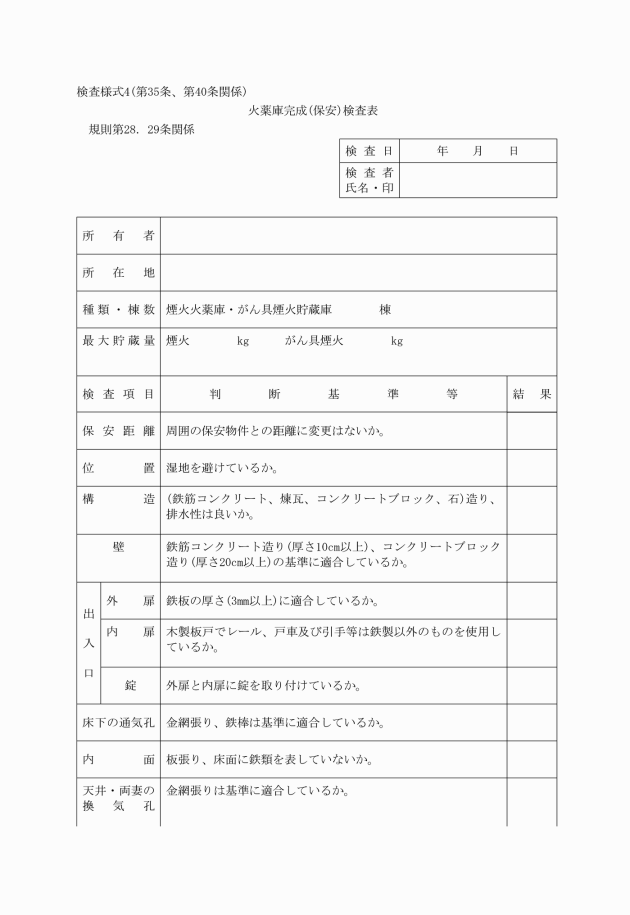

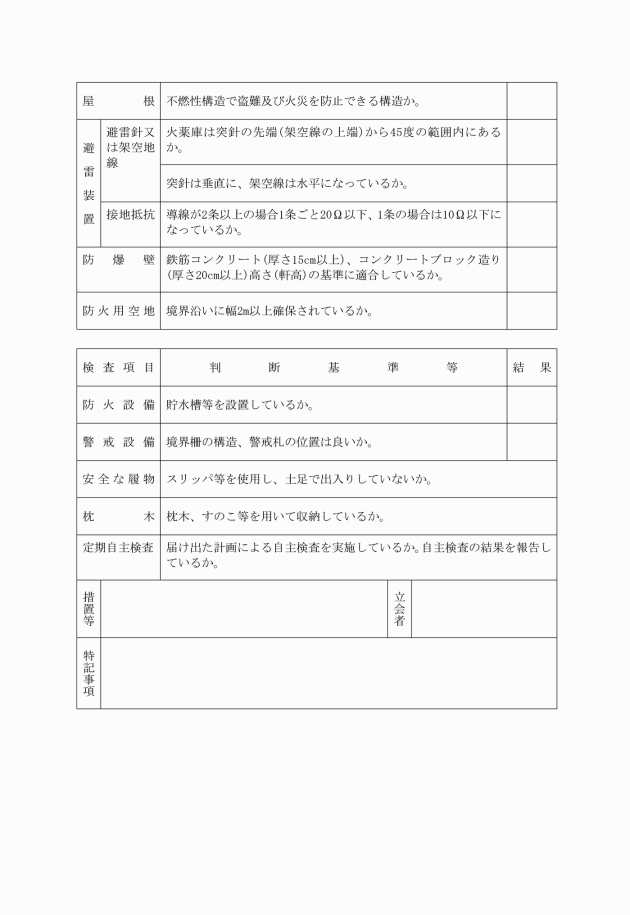

第35条 法第15条第1項又は第2項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による申請があったときは、規則別表第2に規定する完成検査の項目及び方法により完成検査を実施し、完成検査の実施結果に基づき火薬庫完成(保安)検査表(検査様式2、検査様式3又は検査様式4)を作成するものとする。

2 前項の完成検査を実施した結果、火薬庫の構造等が基準(規則及び告示)に適合していると認められるときは、完成検査証(規則様式第15)を交付するものとする。

3 規則第19条第3項に規定する2級火薬庫に係る設置又は移転の許可の有効期間は、完成検査証の交付の日から2年以内とし、その完成検査証に明記するものとする。

(指定完成検査機関による検査の届出等)

第36条 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号(火薬庫に係るものに限る。)の規定による届出があったときは、完成検査結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

2 法第15条第3項の規定による報告があったときは、完成検査結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

(認定完成検査機関による検査記録の届出)

第37条 法第45条の3の10第1項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による届出があったときは、検査記録の内容を確認して、これを受理するものとする。

(定期自主検査計画の届出、報告、検査の立会い)

第38条 法第35条の2第2項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による届出があったときは、届出の内容が定期自主検査報告に係る基準(規則)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

2 法第35条の2第3項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による報告があったときは、報告の内容が定期自主検査報告に係る基準(規則)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

3 法第35条の2第4項の規定(火薬庫に係るものに限る。)により定期自主検査の立会いを実施する場合は、必要に応じて検査の方法、火薬庫の補正又は補修等について指導するものとする。

(保安責任者等の選任、解任の届出)

第39条 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定(火薬庫の所有者等に係るものに限る。)による届出があったときは、その届出に係る選任資格及び選任数が基準(規則及び告示)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

2 火薬類保安手帳の提示を受けた場合は、その保安手帳の「火薬類取扱保安責任者等解任・免状返納命令等の記録」欄に、選任又は解任の年月日を記載するとともに、確認印(任意様式)を押印するものとする。

(保安検査)

第40条 法第35条第1項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による検査申請があったときは、規則別表第4に規定する保安検査の項目及び方法により保安検査を実施し、保安検査の実施結果に基づき火薬庫完成(保安)検査表(検査様式2、検査様式3又は検査様式4)を作成するものとする。

2 前項の保安検査を実施した結果、火薬庫の構造等が基準(規則及び告示)に適合していると認められる場合は、保安検査証(規則様式第19)を交付するものとする。

(指定保安検査機関による検査の届出等)

第41条 法第35条第1項第1号(火薬庫に係るものに限る。)による届出があったときは、保安検査受検の内容を確認して、これを受理するものとする。

2 法第35条第3項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による報告があったときは、保安検査結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

(認定保安検査機関による検査届出)

第42条 法第45条の3の10第2項の規定(火薬庫に係るものに限る。)による届出があったときは、検査記録の内容を確認して、これを受理するものとする。

(貯蔵火薬類等の変更の届出)

第43条 規則第81条の14の表第7号の規定による届出があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(出納数量の報告)

第44条 規則第81条の14の表第8号の規定による報告があったときは、報告の内容を確認して、これを受理するものとする。

(設置等許可申請書等の記載事項変更の報告)

第45条 規則第81条の14の表第9号の規定による報告があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(安定度試験の結果報告)

第46条 法第36条第1項の規定による報告があったときは、試験結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

(火薬庫承継の届出)

第47条 法第12条の2第2項の規定による届出があったときは、承継の内容を確認して、これを受理するものとする。

(火薬庫の休止の届出)

第48条 規則第44条の2第2項ただし書の規定(火薬庫に係るものに限る。)による届出があったときは、休止の時期及び理由並びに残火薬類に関する措置状況を確認して、これを受理するものとする。

(用途廃止の届出)

第49条 法第16条第2項の規定による届出があったときは、廃止の時期及び理由並びに法第22条に基づく残火薬類に関する処置状況を確認して、これを受理するものとする。

(公安委員会への通報)

第50条 令第14条の規定(火薬庫設置等許可並びに火薬庫の承継及び用途廃止の届出に係るものに限る。)による通報を行う場合は、公安委員会等通報書(通報様式1)により行い、その通報書にはその火薬庫設置等許可証の写しを添付するものとする。

(1) 第35条第2項に規定する火薬庫の完成検査証を交付したとき。

(2) 第48条に規定する火薬類特定施設(火薬庫)休止届を受理したとき。

(火薬庫外貯蔵所の指示)

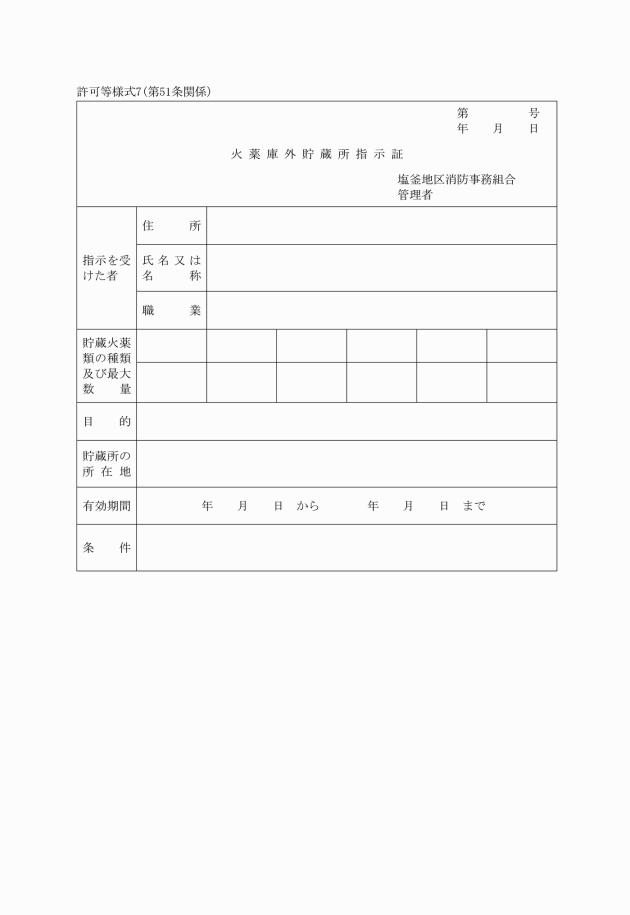

第51条 規則第15条の表(1)から(7)までに規定する指示を受けるため申請があったときは、その申請に係る火薬庫外貯蔵所の構造及び設備が火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準(規則第16条)に適合していると認められるときは、許可等様式7(火薬庫外貯蔵所指示証)により指示を行うものとする。

(平29庁訓6・一部改正)

第5章 譲渡及び譲受

(譲渡の許可)

第52条 法第17条第1項の規定(譲渡許可に係るものに限る。)による許可申請があったときは、その申請に係る譲渡の目的及び安全性が、譲渡許可に係る基準(法第17条)に適合していると認められるときは、火薬類譲渡許可証(規則様式第11)を交付するものとする。

2 前項の規定による譲渡許可証の有効期間は、1か月以内とする。ただし、地方公共団体等から委託工事に係る自衛隊への現物支給(自衛隊が行う火薬類の消費について(昭和40年8月25日付け商第1773号商工労働部長通知))又は工事等の元請負業者から下請負業者への現物支給に係る火薬類譲渡許可証の有効期間は、現物支給を受ける者に係る譲受許可証の有効期間と同一の期間とする。

(譲受の許可)

第53条 法第17条第1項の規定(譲受許可に係るものに限る。)による許可申請があったときは、その申請に係る譲受の目的及び安全性が、譲受許可に係る基準(法第17条)に適合していると認められるときは、火薬類譲受許可証(規則様式第10)を交付するものとする。

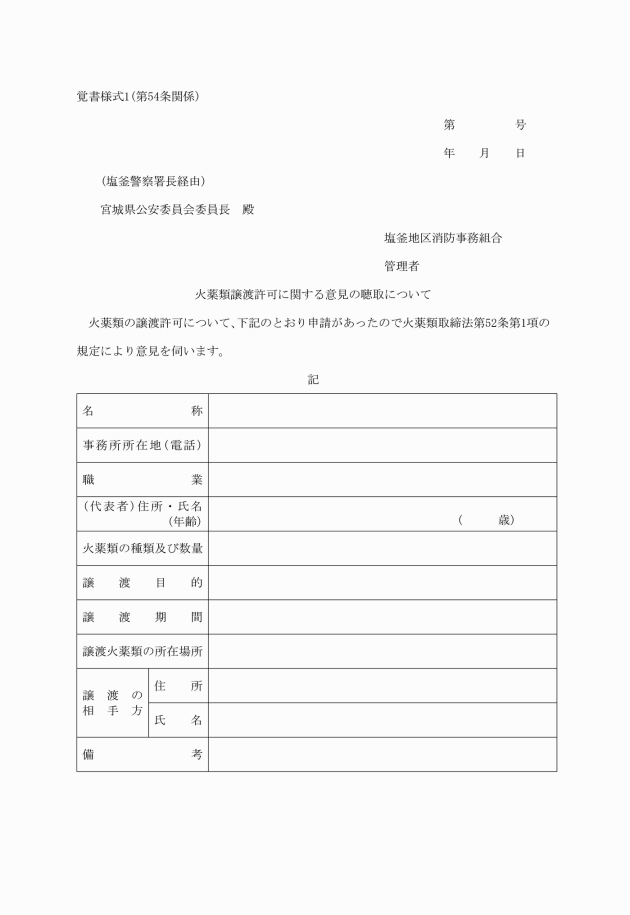

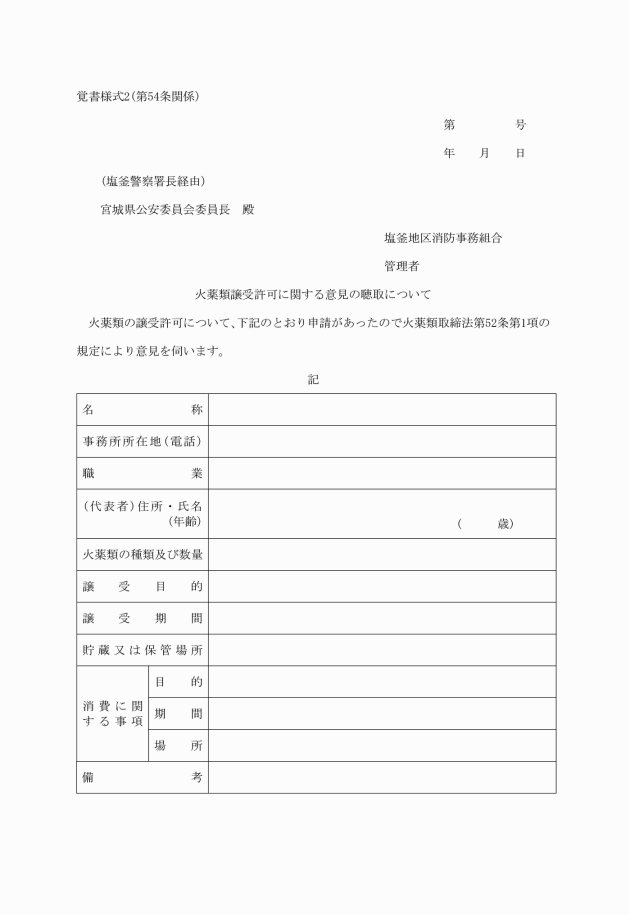

(1) 譲渡許可 火薬類の譲渡許可に関する意見聴取(覚書様式1)

(2) 譲受許可 火薬類の譲受許可に関する意見聴取(覚書様式2)

(1) 付帯意見の中で特に重要と認められる事項は、許可の条件とするものとする。ただし、法令に規定されている事項は、この限りでない。

(2) 前号以外の事項は、それぞれの許可のときに、必要に応じて、指示事項として、その許可証の交付を受ける者に通知するものとする。

(1) 第54条第1項の規定による意見の聴取が必要となるときは、譲渡又は譲受を開始する日の14日前までの申請とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、当該申請前2年以内に県内で譲渡又は譲受に係る許可を受けたことのないときは、譲渡又は譲受を開始する日の20日前までの申請とする。

(許可証の書換)

第56条 法第17条第7項の規定による申請があったときは、その申請に係る変更の内容を確認して、譲渡許可証又は譲受許可証の書換を行い、その許可証に使用した公印により訂正印を押して交付するものとする。

(許可証の再交付)

第57条 法第17条第8項の規定による火薬類譲渡許可証又は火薬類譲受許可証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めるときは許可証を再交付するものとする。

2 前項の再交付申請が喪失又は盗取によるものであるときは、すみやかに宮城県知事に通報しなければならない。

3 申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えさせなければならない。

(許可証記載欄の追加)

第58条 譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなった場合は、当該許可証に譲受人記載欄又は譲渡人記載欄を設けた書面を貼り付け、その許可証に使用した公印により契印を押すものとする。

(許可証の返納)

第59条 譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者が令第2条に該当するときは、すみやかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証を返納させるものとする。

(平29庁訓6・一部改正)

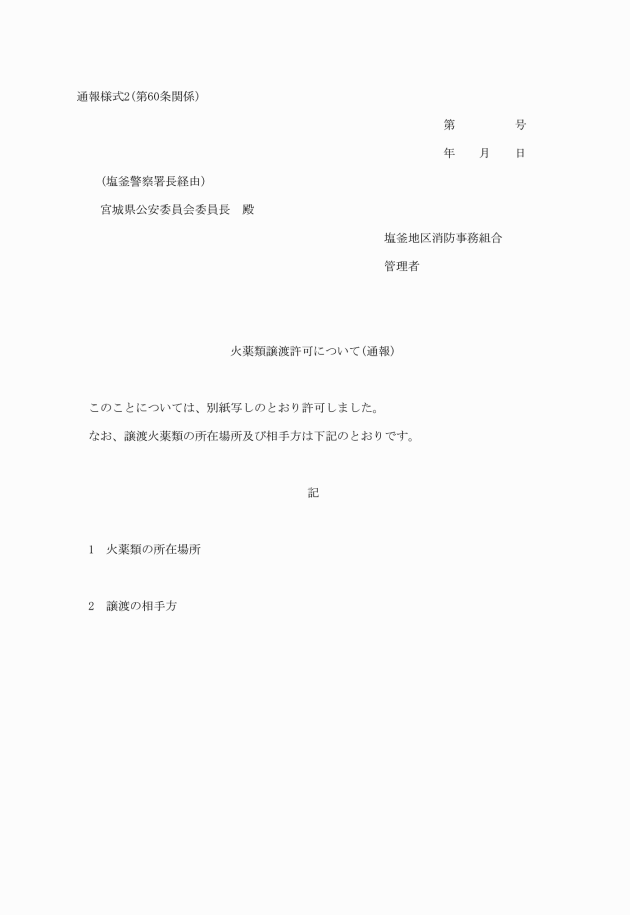

(1) 譲渡許可 火薬類の譲渡許可に関する通報(通報様式2)

(2) 譲受許可 火薬類の譲受許可に関する通報(通報様式3)

(1) 第56条に規定する譲渡許可証又は譲受許可証を書換えたとき。

(2) 第57条第1項に規定する譲渡許可証又は譲受許可証を再交付したとき。

第6章 輸入

(輸入の許可)

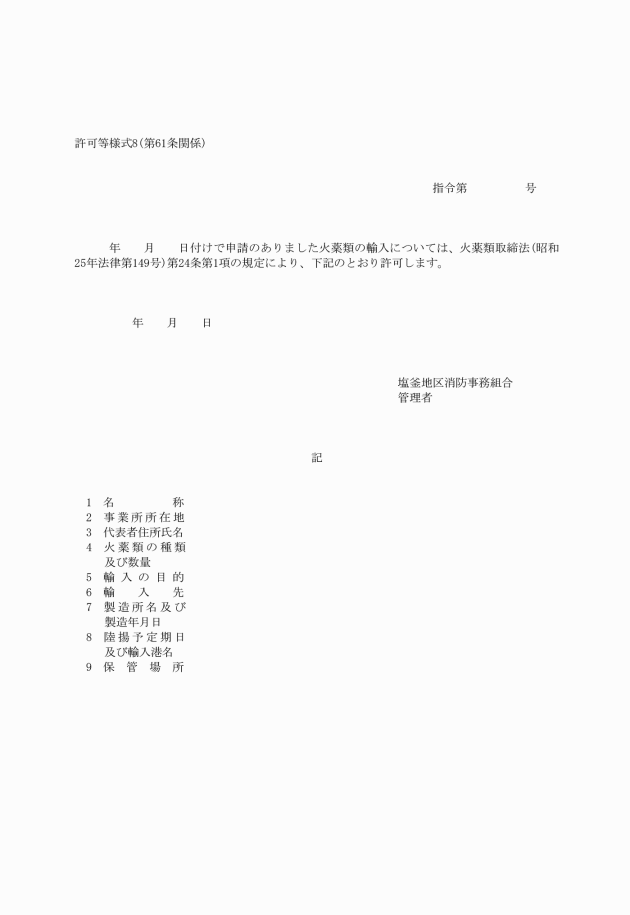

第61条 法第24条第1項の規定による許可申請があったときは、その申請に係る輸入の目的及び安全性が、輸入許可の基準(法第24条)に適合していると認められるときは、許可等様式8により許可するものとする。

2 法第24条第3項の規定による届出があったときは、輸入の内容を確認して、これを受理するものとする。

(安定度試験の結果報告)

第62条 法第36条第1項の規定による報告があったときは、試験結果の内容を確認して、これを受理するものとする。

(許可申請書の記載事項変更届出)

第63条 規則第81条の14の表10の規定による届出があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(公安委員会への通報)

第64条 令第14条の規定(輸入許可に係るものに限る。)による通報を行う場合は、公安委員会等通報書(通報様式1)により行い、その通報書にはその許可に係る輸入許可書可の写しを添付するものとする。

2 前項の通報を行う場合は、所轄の警察署を経由して行うものとする。

第7章 消費

(消費の許可)

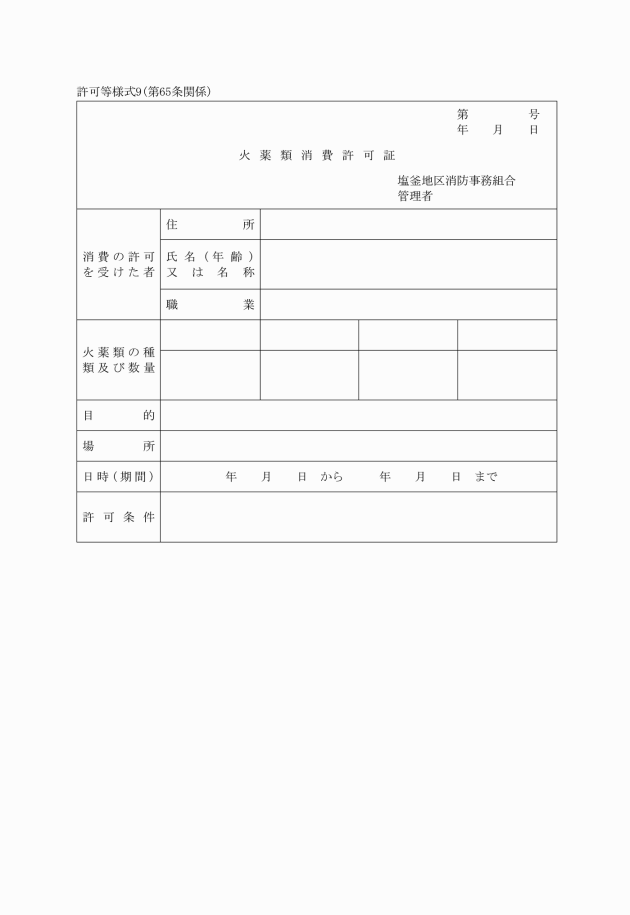

第65条 法第25条第1項の規定による許可申請があったときは、消費の目的、場所、日時、数量又は方法が基準(法令等)に適合していると認められるときは、許可等様式9により許可するものとする。

(公安委員会の意見の聴取等)

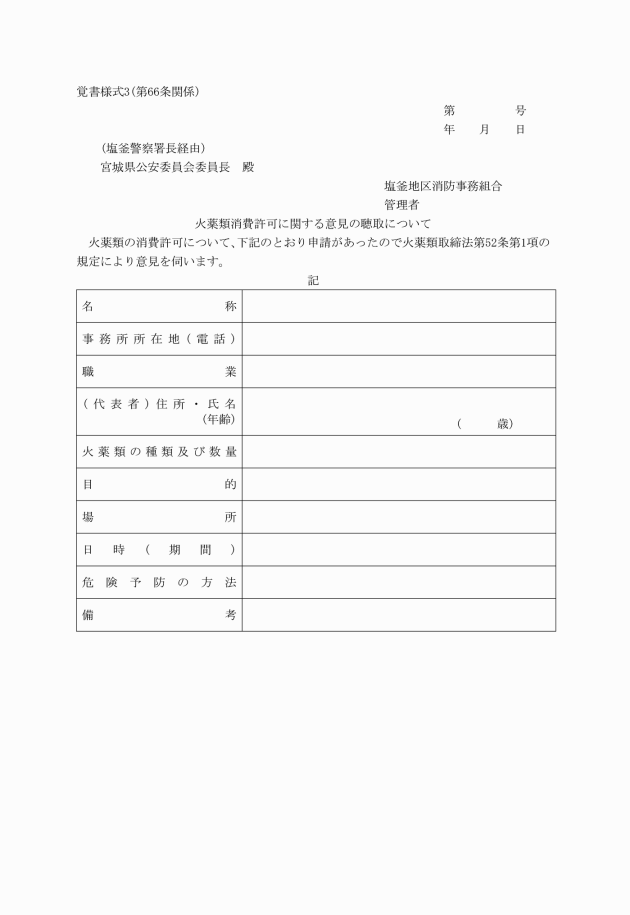

第66条 令第13条第1項第2号及び第3号の規定(消費許可に係るものに限る。)による公安委員会の意見の聴取を行う場合は、次に掲げる様式により、原則として、消費の開始予定日の10日前までに聴取するものとする(公安委員会と知事との覚書(昭和36年3月24日付け商第448号商工労働部長通知)及び火薬類取締法第52条による意見聴取について(昭和46年2月6日付け商第781号商工労働部長通知))。

(1) 火薬類の消費許可に関する意見聴取(覚書様式3。以下「消費許可意見聴取書」という。)

(1) 火薬類(コンクリート破砕器、建設用びょう打ち銃用空砲及び煙火を除く。)の消費に係る場合にあっては、火薬類消費計画書の写し

(2) コンクリート破砕器の消費に係る場合にあっては、コンクリート破砕器消費計画書の写し

(3) 建設用びょう打ち銃用空砲の消費に係る場合にあっては、建設用びょう打ち銃用空包消費計画書の写し

(4) 煙火の消費に係る場合にあっては、煙火消費計画書の写し

(1) 付帯意見の中で特に重要と認められる事項は、許可の条件とするものとする。ただし、法令に規定されている事項は、この限りでない。

(2) 前号以外の事項は、許可のときに、必要に応じて、指示事項として、その許可証の交付を受ける者に通知するものとする。

(許可申請等の提出期限)

第67条 第65条の規定による申請は、次に掲げる場合を除き、消費を開始する日の7日前までの申請とする。

(1) 第66条第1項の規定による意見の聴取が必要となるときは、消費を開始する日の14日前までの申請とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、当該申請前2年以内に県内で消費に係る許可を受けたことのないときは、消費を開始する日の20日前までの申請とする。

(平29庁訓6・一部改正)

(保安責任者等の選任、解任の届出)

第68条 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定(消費者に係るものに限る。)による届出があったときは、その届出に係る選任資格及び選任数が基準(規則及び告示)に適合していることを確認して、これを受理するものとする。

2 火薬類保安手帳の提示を受けた場合は、その保安手帳の「火薬類取扱保安責任者等選・免状返納命令等の記録」欄に、選任又は解任の年月日を記載するとともに、確認印(任意様式)を押印するものとする。

(許可申請書等の記載事項変更の報告)

第69条 規則第81条の14の表11の規定による報告があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(消費数量の報告)

第70条 規則第81条の14の表12の規定による報告があったときは、報告の内容を確認して、これを受理するものとする。

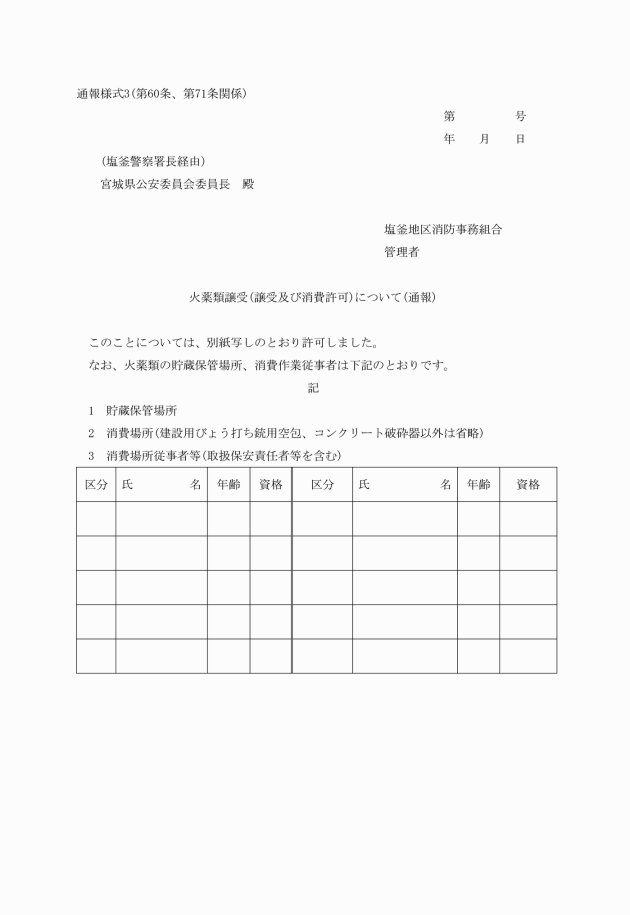

(1) 譲受許可及び消費許可 火薬類譲受許可及び消費許可に関する通報(通報様式3)

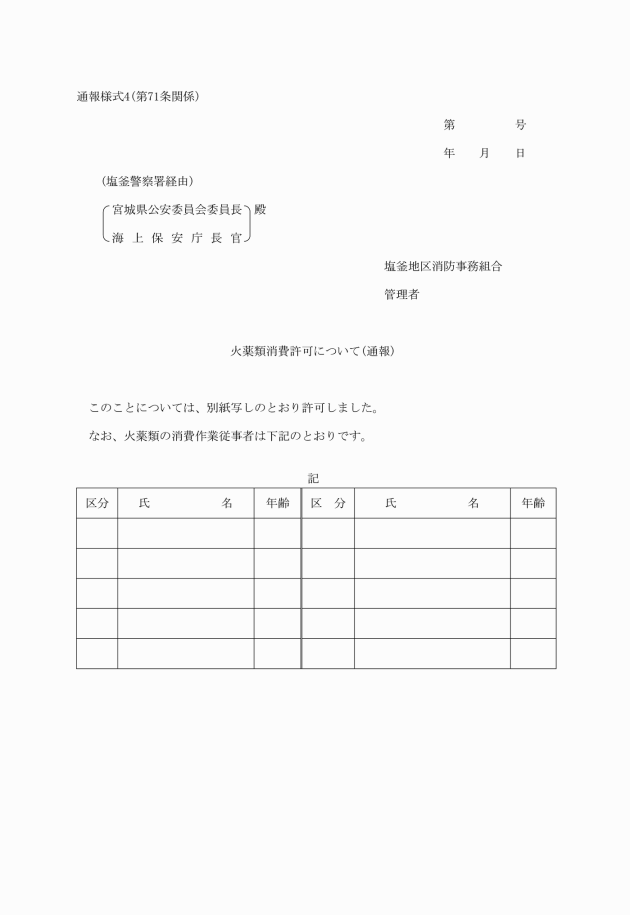

(2) 消費許可のみ 火薬類消費許可に関する通報(通報様式4)

(1) 消費場所が海域に係る場合にあっては、所轄の海上保安部等を経由して行うものとする。

(2) 前号以外の場合にあっては、所轄の警察署を経由して行うものとする。

第8章 廃棄

(廃棄の許可)

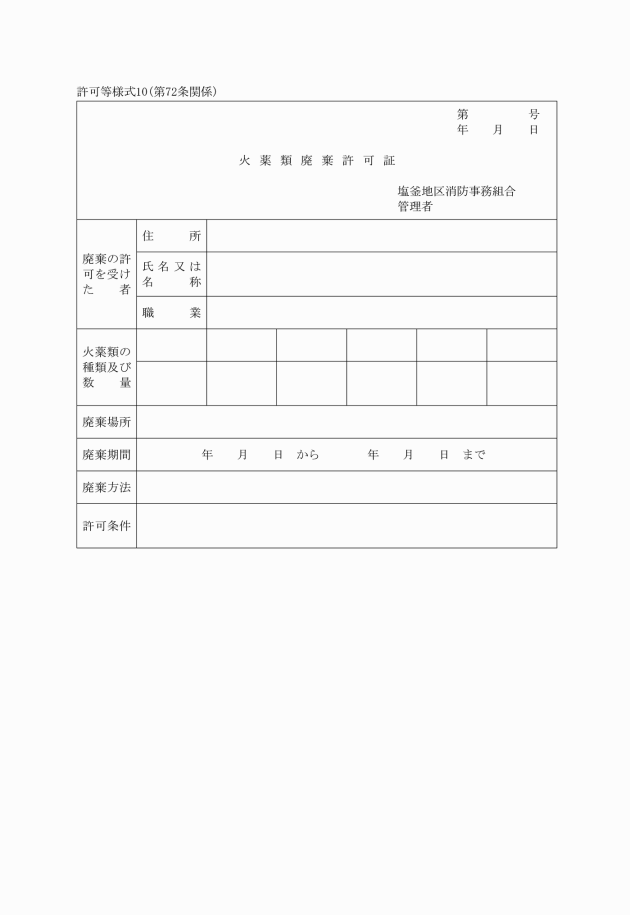

第72条 法第27条第1項の規定による申請許可があったときは、その申請に係る廃棄の場所、日時、数量及び方法並びに廃棄に従事する者が基準(法及び規則)に適合していると認められるときは、許可等様式10(以下「廃棄許可証」という。)により許可するものとする。

(廃棄許可申請書の記載事項変更届出)

第73条 規則第81条の14の表14の規定による届出があったときは、変更の内容を確認して、これを受理するものとする。

(公安委員会への通報)

第74条 令第14条の規定(廃棄許可に係るものに限る。)による通報を行う場合は、公安委員会等通報報告書により行い、その通報書にはその廃棄許可証の写しを添付するものとする。

(1) 廃棄場所が海域に係る場合にあっては、所轄の海上保安部等を経由して行うものとする。

(2) 前号以外の場合にあっては、所轄の警察署を経由して行うものとする。

(許可申請等の提出期限)

第75条 第72条の規定による申請は、原則として廃棄を開始する日の7日前までの申請とする。ただし、当該申請前2年以内に県内で廃棄に係る許可を受けたことのない場合にあっては、廃棄を開始する20日前までの申請とする。

第9章 事故措置

(事故措置等)

第76条 事故が発生した場合には、宮城県総務部消防防災課(以下「消防防災課」という。)と密接に連携を取りながら、次に掲げる措置等を迅速かつ的確に処理するものとする。

(1) 法第52条第5項の規定による通報を受けたとき又は事故が発生したことを覚知したときは、直ちに、消防防災課へ連絡するものとする。

(2) A級事故、B級事故又は製造工場におけるC級事故の場合は、事故発生の日から14日以内に事故報告書又は中間報告を消防防災課に提出するものとし、それ以外の事故についてもできる限り速やかに報告するものとする。

(3) 法第45条に基づく緊急措置を命じた場合及び法令違反のあった事業者等に対する処分を行った場合並びに法第46条第2項の規定に基づく事故届を提出させた場合には、その内容の記載した書類を添付するなどして、直ちに、消防防災課へ報告するものとする。

第10章 立入検査

(立入検査)

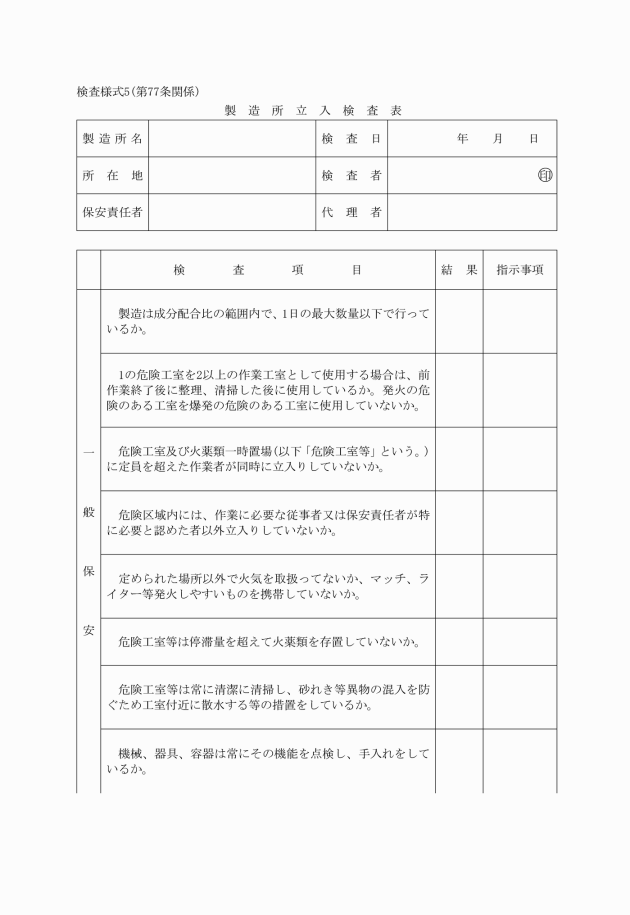

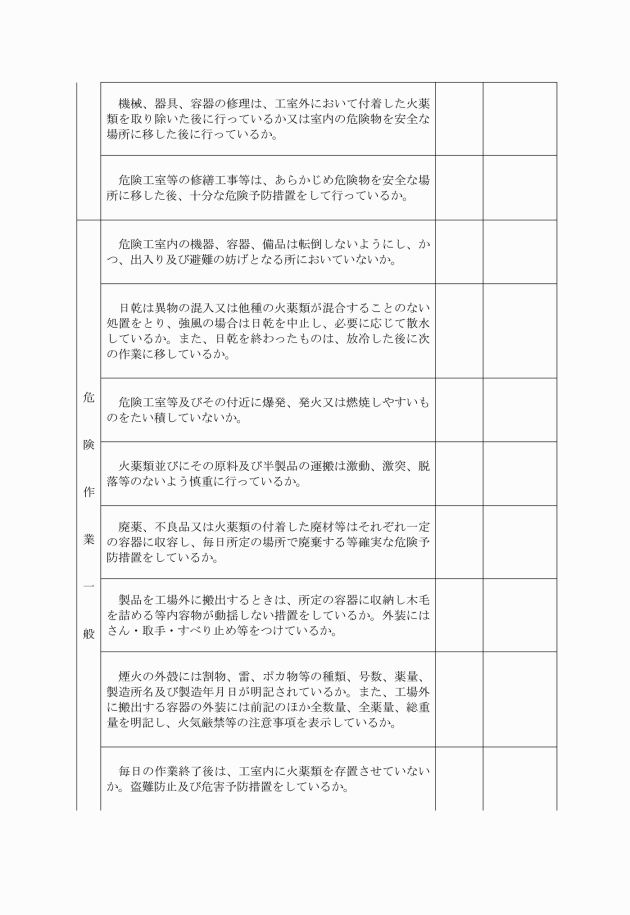

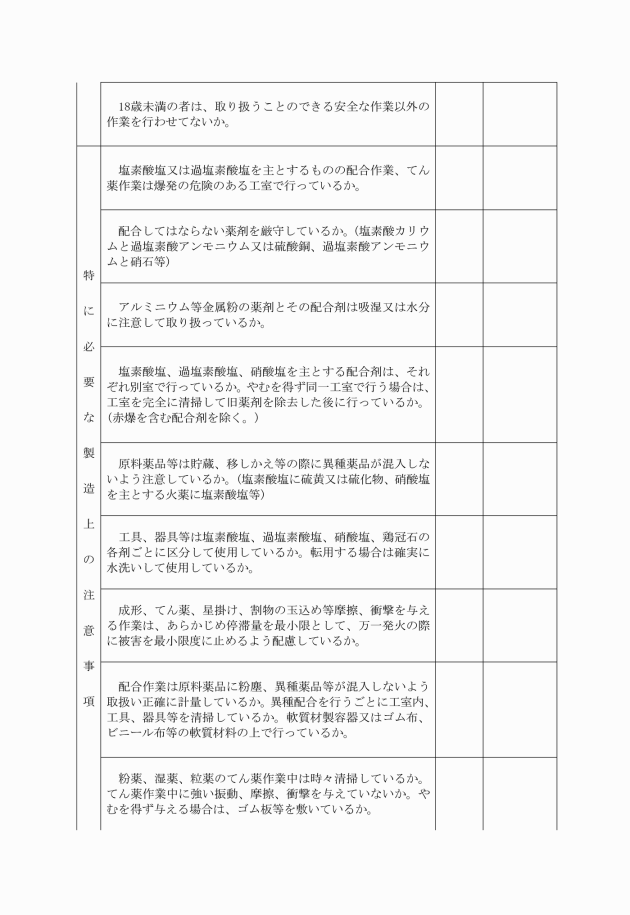

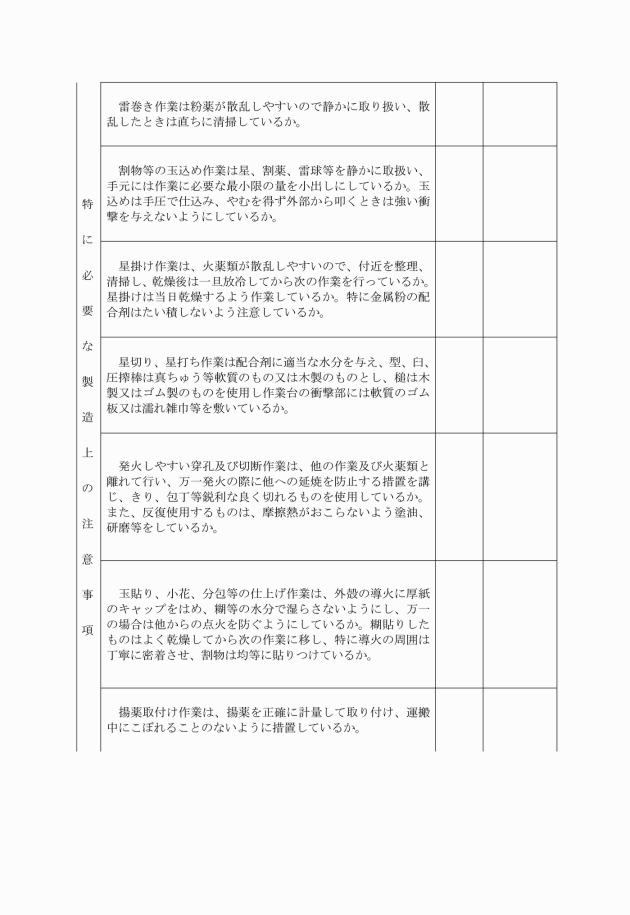

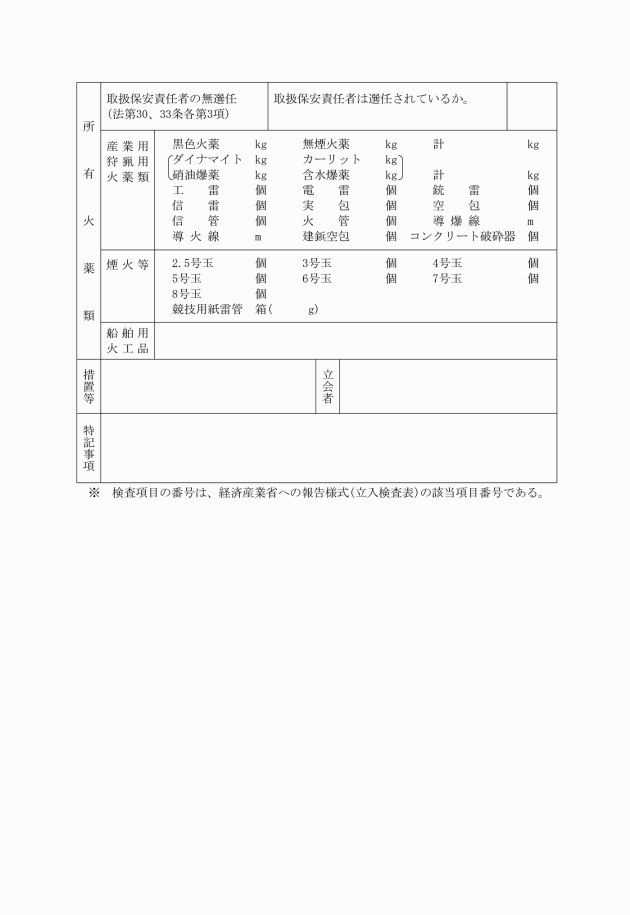

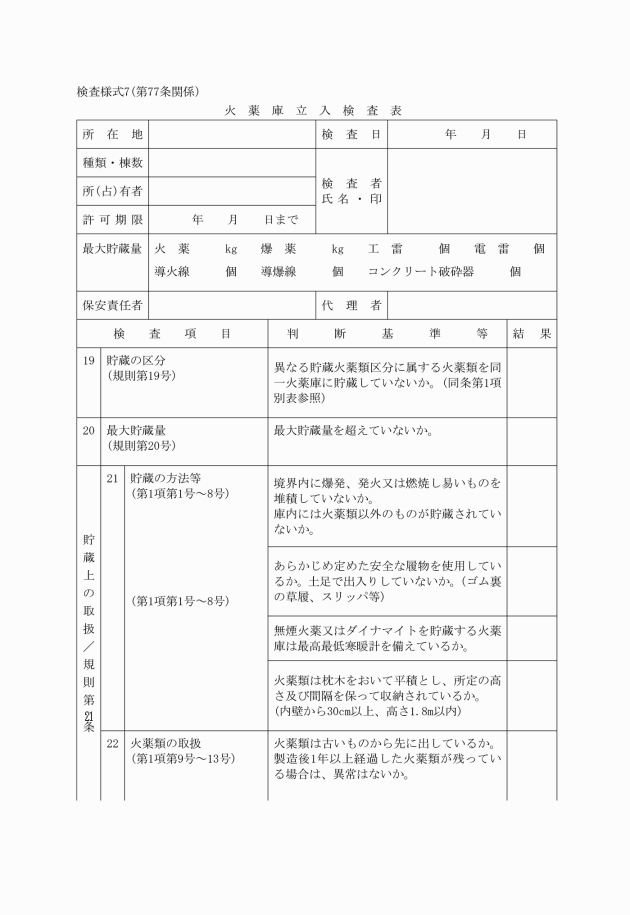

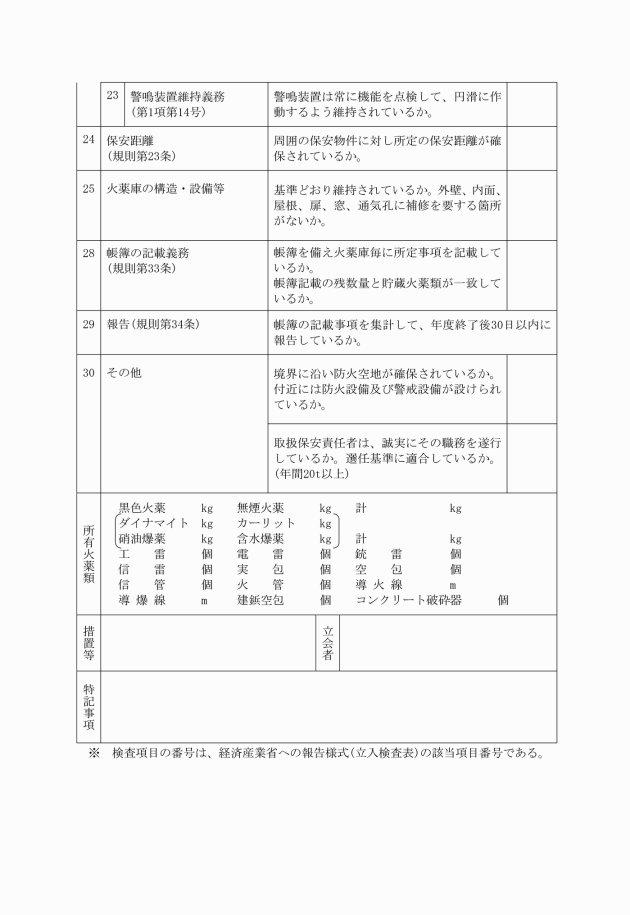

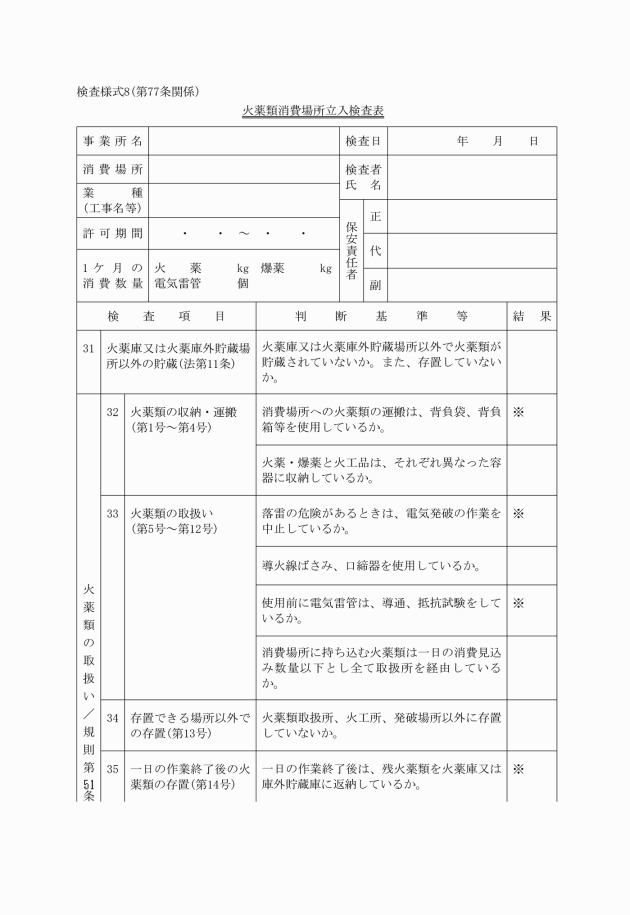

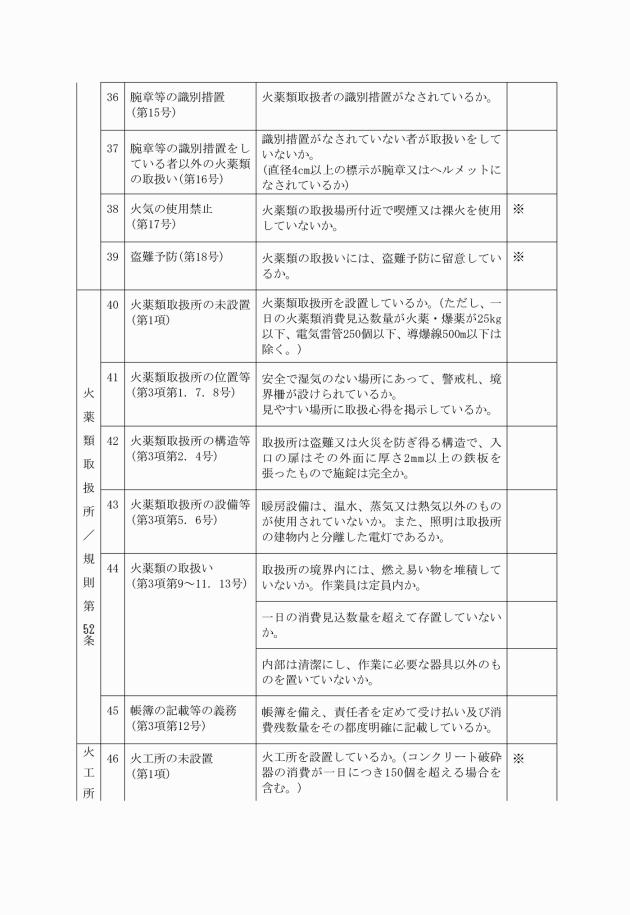

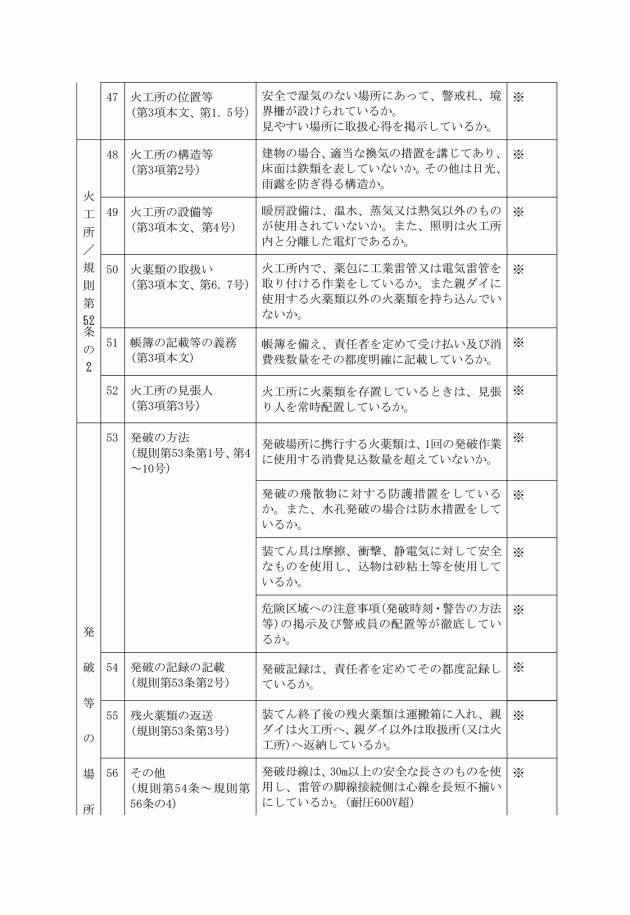

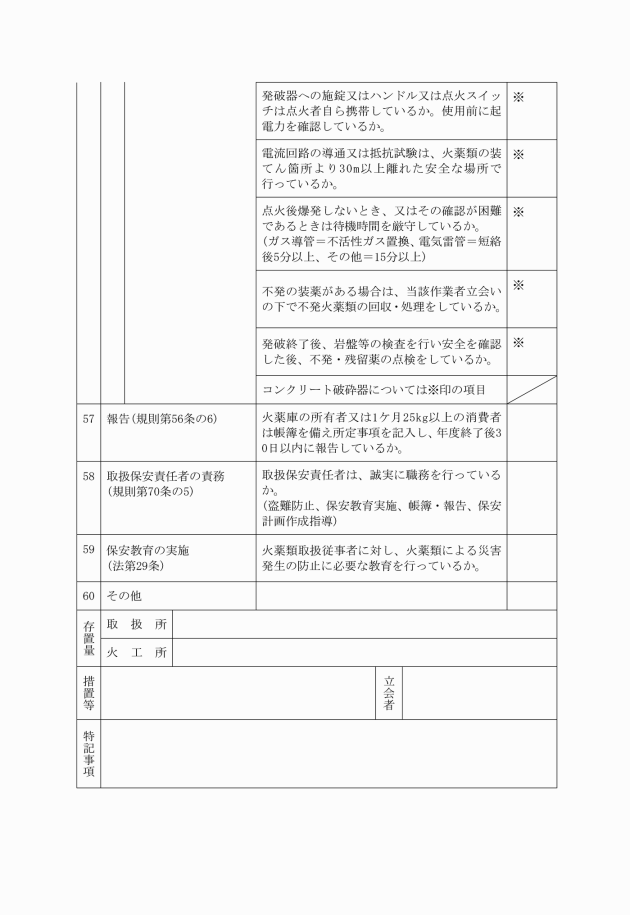

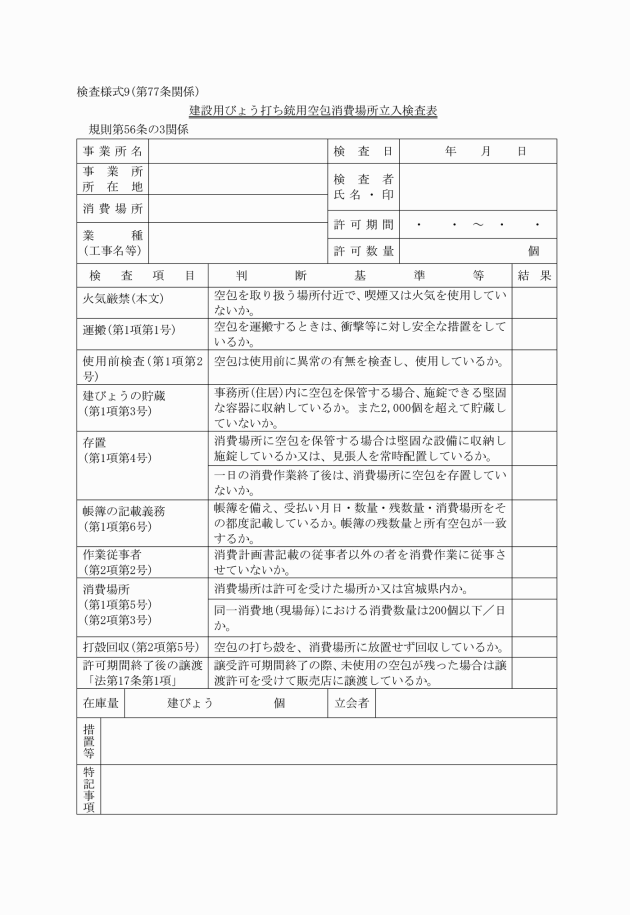

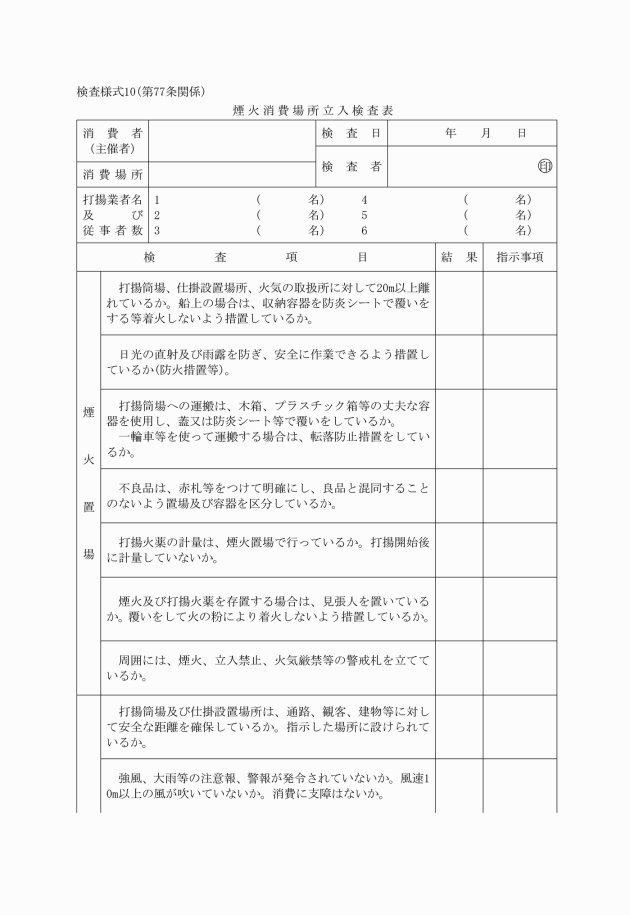

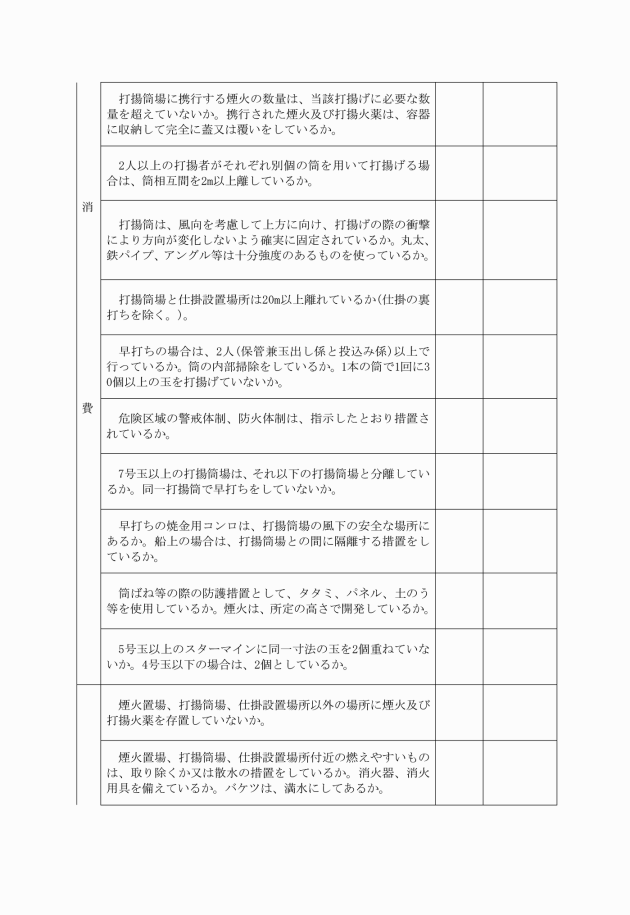

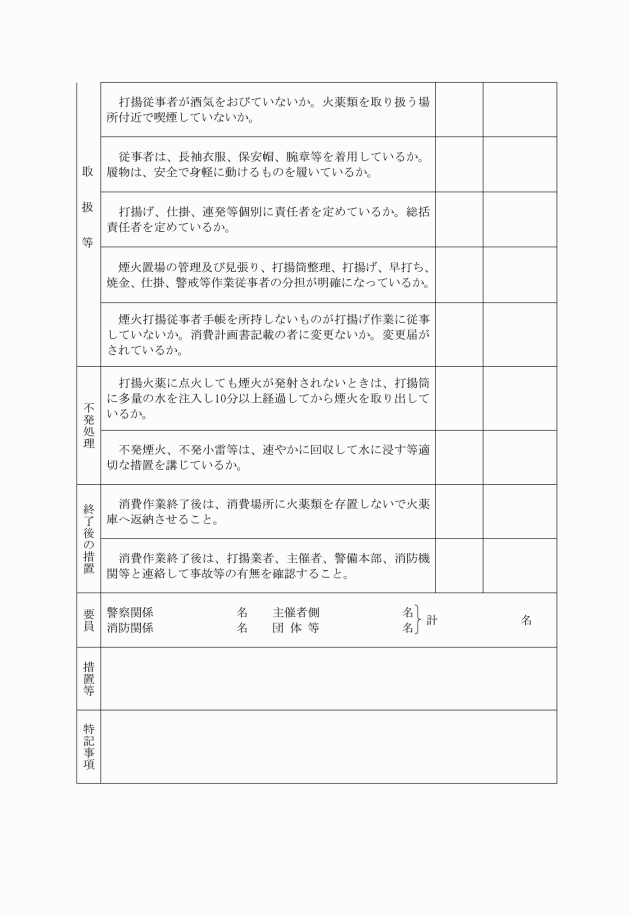

第77条 法第43条第1項に規定する立入検査を実施する方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 立入検査は、重点時期を設けて、年1回以上実施するものとするほか、必要に応じて随時実施するものとする。

(2) 立入検査は、火薬類施設区分ごとにそれぞれに掲げる立入検査表に従って実施するものとし、立入検査員は、検査の実施結果に基づきそれぞれの立入検査表を作成するものとする。ただし、それぞれの立入検査表に掲げられた項目以外の事項について検査を実施する場合は、この限りでない。

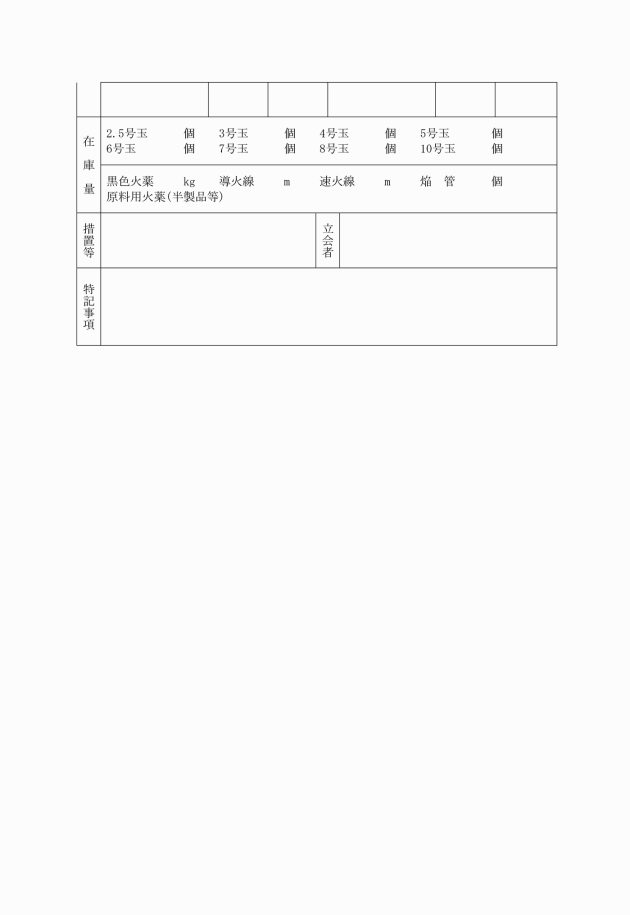

ア 煙火製造所 煙火製造所立入検査表(検査様式5)

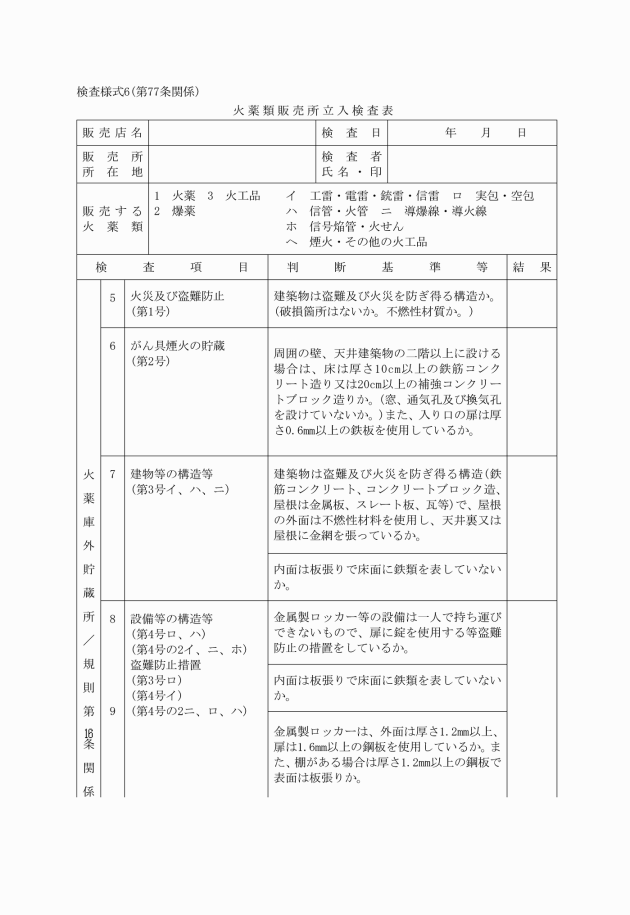

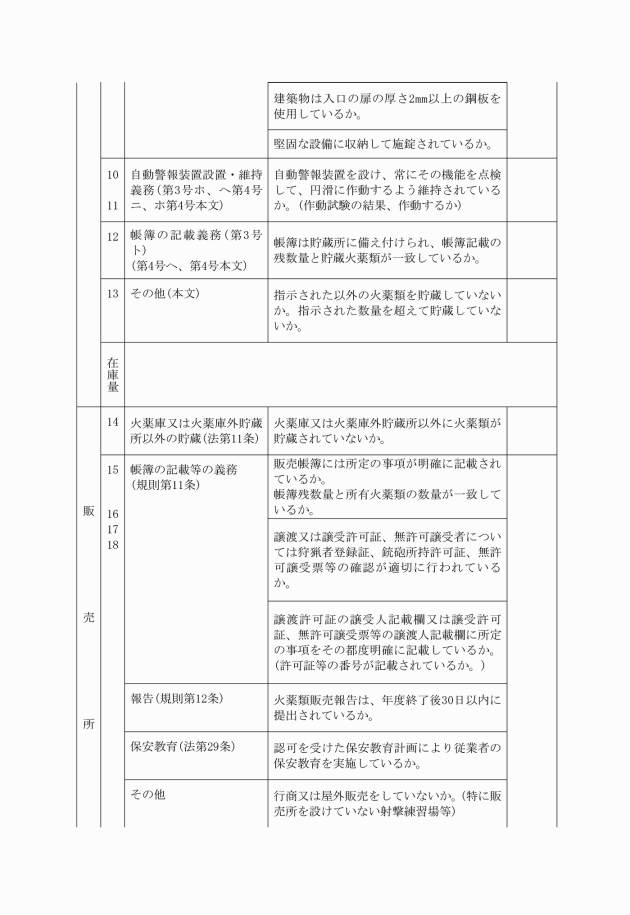

イ 火薬類販売所 火薬類販売所立入検査表(検査様式6)

ウ 火薬庫 火薬庫立入検査表(検査様式7)

エ 火薬類(建設用びょう打ち銃用空砲及び煙火を除く。)消費場所 火薬類消費場所立入検査表(検査様式8)

オ 建設用びょう打ち銃用空砲消費場所 建設用びょう打ち銃用空砲消費場所立入検査表(検査様式9)

カ 煙火消費場所 煙火消費場所立入検査表(検査様式10)

2 立入検査員は、法第43条第1項に規定する身分を示す証票(立入検査証)を携帯する。

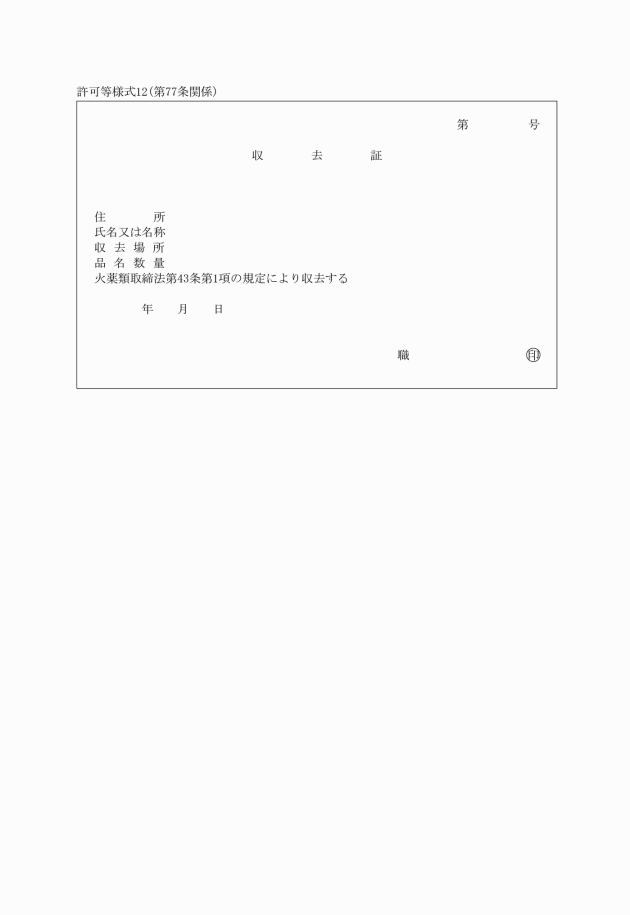

4 法第43条第1項の規定により、試験のために必要最小限度の分量に限り火薬類を収去するときは、被収去者に収去証(許可等様式12)を交付するものとする。

第11章 行政処分等

(1) 立入検査の実施結果により認められた法令に違反している事項又は改善すべき事項等について、次に掲げる事項を記載した書面を立入検査の受検者に対し通知するものとする。

ア 法令に違反している事項又は改善すべき事項等の具体的な内容

イ 法令に違反している場合には、その法令の条項

ウ 必要に応じて、始末書、顛末書等の提出の指示

エ 改善を行う場合には、改善報告書の提出の指示。この場合において、改善措置に長期間を要するときは、改善報告書の提出とあわせて、改善措置期限及び改善計画書の提出の指示

2 前項に掲げる指導等を実施したにも関わらず、改善がなされない場合又は指示した書類の提出がなされない場合には、立入検査の受検者等に対し、法令の規定に基づき、必要な処分を行うものとする。

第12章 補則

(委任)

第79条 この規程の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成29年庁訓第6号)

(施行期日)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

火薬類取締法関係標準処理期間

根拠条項 | 許認可等の名称 | 標準処理期間(日) |

法第3条 | 製造の許可 | 25 |

法第5条 | 販売営業の許可 | 20 |

法第10条第1項 | 製造施設・製造方法の変更許可 | 15 |

法第12条第1項 | 火薬庫の設置・変更の許可 | 15 |

法第13条 | 火薬庫所有等の業務に係るやむを得ない場合の許可 | 15 |

法第15条 | 完成検査(製造施設・火薬庫) | 10 |

法第17条第4項 | 譲渡又は譲受の許可 | 10 |

法第17条第8項 | 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付 | 6 |

法第24条第1項 | 輸入の許可 | 20 |

法第25条第1項 | 消費の許可 | 15 |

法第27条第1項 | 廃棄の許可 | 10 |

法第28条第1項 | 危害予防規程の認可 | 15 |

法第29条第1項 | 保安教育計画の認可 | 10 |

法第29条第5項 | 火薬類消費者の保安教育計画の認可 | 10 |

法第35条第1項 | 製造施設・火薬庫の保安検査 | 10 |