○塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程

平成30年3月29日

庁訓第2号

塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第16条)

第2章 配置、保管及び検査(第17条~第23条)

第3章 点検及び法定検査等(第24条~第32条)

第4章 整備(第33条・第34条)

第5章 事故防止対策等(第35条~第38条)

第6章 簿冊、報告及び申請(第39条~第43条)

第7章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の適正な管理及び取扱いに関して必要な事項を定めることにより、安全かつ効率的な消防活動に資することを目的とする。

(1) 機械器具 別表の消防機械器具分類表に定める消防自動車等(別に定めるものを除き、消防自動車、救急自動車及びその他の自動車をいう。)、消防舟艇及び消防器具

(2) 所属 消防本部又は事務局の課及び消防署

(3) 所属長 消防本部又は事務局の課長及び消防署長の職にある者

(4) 機関員 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第7項第1号又は第2号に規定する年数を経過した者であって、塩釜地区消防事務組合安全運転管理規程(昭和62年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号)第2条第4号の規定により機関員として任命された者

(5) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項に規定する整備管理者

(6) 運行管理 消防自動車等の運転及び消防舟艇の操船並びに消防器具の取扱いに係る管理

(7) 保守管理 機械器具の点検、検査、整備、管理、修理、改造、表示その他運行管理以外の管理

(令3庁訓10・令4庁訓7・一部改正)

(統括管理)

第3条 消防長は、機械器具の管理に関する事務を統括し、警防課長が当該事務を処理する。

2 警防課長は、機械器具の管理及び取扱いの適正を期するため、所属長に対し、必要な措置を求めることができる。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属に配置された機械器具の運行管理及び保守管理を適正に行うため必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、機械器具の構造及び機能に精通するとともに、運転操作の熟達並びに適正な取扱いに努めなければならない。

(取扱上の留意事項)

第6条 機械器具を取扱う上での留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機械器具は、機能が正常な状態でなければ、使用してはならない。

(2) 機械器具は、法令等で定められた方法により取扱うこととし、その性能及び機能の範囲を超えた取扱いをしてはならない。

(3) 機械器具を取扱中に異常が認められたときは、直ちに取扱いを中止し、上司に報告しなければならない。

(4) 機械器具は、汚損又は腐食防止等に注意し、取扱後は必ず手入れを行わなければならない。

(機関員の運行管理)

第7条 所属長は、機関員の運行管理を随時行わなければならない。

(整備管理者)

第8条 消防本部又は消防署に国土交通省令で定める台数以上の消防自動車等が配置されているときは、整備管理者を置かなければならない。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第31条の4に規定する資格を有する職員であって、消防署にあっては副署長又は当直司令をもって充てるものとする。

(令3庁訓10・令4庁訓7・一部改正)

(整備管理者の選任等)

第9条 消防長は、前条の整備管理者を選任、変更若しくは解任した場合、又は規則第70条第1項第3号に該当した場合は、その日から15日以内にその旨を国土交通大臣に届け出るものとする。

(整備管理者の権限)

第10条 整備管理者は、消防自動車等の安全運行を維持するため、規則第32条第1項各号に掲げる権限のほか、この規程に定める業務を行うために必要な権限を有するものとする。

(整備管理者の職務)

第11条 整備管理者は、消防自動車等の点検及び整備並びに保管場所の管理に関する法令等を遵守し、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 日常点検の実施方法に関する事項

(2) 運行の可否及び制限に関する事項

(3) 定期点検整備計画の立案、及びその実施並びに臨時点検の実施に関する事項

(4) 定期点検整備記録簿に関する事項

(5) 事故防止対策の研究等に関する事項

(6) その他職務上必要と認められる事項

(整備主任者)

第12条 整備管理者が置かれていない所属には、整備主任者を置かなければならない。

2 前項の整備主任者は、消防本部にあっては警防課長補佐又は警防課消防係長、消防署にあっては副署長又は当直司令をもって充て、所属長が指定する。

3 整備主任者は、所属長の命を受け、前条各号に掲げる事項を処理するものとする。この場合において、重要と認められる事項にあっては、遅滞なく所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令3庁訓10・令4庁訓7・一部改正)

(総括整備管理者)

第12条の2 消防自動車等の整備事務を総括するため、消防本部に総括整備管理者を置くものとする。

2 総括整備管理者は、消防危機管理監をもって充てる。

3 総括整備管理者は、消防自動車等の整備事務について、整備管理者及び整備主任者に指導及び助言を行うものとする。

(令3庁訓5・追加)

(技術指導)

第13条 所属長は、機械器具の保守管理、機能管理及び取扱いに関する技術の向上を図るため必要な指導(次項において「技術指導」という。)を行わなければならない。

2 所属長は、消防団長から技術指導の要請があったときは、協力するものとする。

(運転資格)

第14条 消防自動車等は、機関員でなければ運転してはならない。ただし、消防長の承認を得て、所属長が指定した者は、この限りでない。

(令4庁訓7・一部改正)

(人命救助等に従事する者)

第15条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第3条第2項の規定により、人命救助に従事する者として宮城県公安委員会に届け出る者は、塩釜地区消防事務組合消防救助活動実施規程(平成11年塩釜地区消防事務組合庁訓第12号。次条において「消防救助活動実施規程」という。)第5条に定める隊員等とする。

(救命索発射銃の取扱い)

第16条 救命索発射銃は、前条に規定する者が銃刀法第4条第1項第2号の規定による所持の許可を受けた者の指示に基づいて、人命救助及び当該職務を遂行する上で必要な訓練に限り使用できる。

2 救命索発射銃の管理及び運用にあっては、銃刀法及び消防救助活動実施規程を厳格に遵守するとともに、事故防止等の安全管理に十分配慮しなければならない。

(令4庁訓7・一部改正)

第2章 配置、保管及び検査

(機関員の配置)

第17条 消防長は、機関員の技能等を考慮した上で、適正に配置するものとする。

(技能資格の取得等)

第18条 消防長は、機械器具の運用上必要な技能資格の取得又は講習の受講等の機会の付与に十分配慮するものとする。

(機械器具の配置)

第19条 消防長は、機械器具の機能その他の事情を考慮して、適正に配置するものとする。

(配置及び積載)

第20条 所属長は、管轄区域内の消防事情を考慮して、特に配置場所を指定された機械器具を除き、所管する機械器具の配置及び積載を適正に行わなければならない。

2 消防署へ配置する消防用ホース(以下「ホース」という。)の基準数並びに消防自動車等に積載するホースの種類及び数量は、別に定める。

(令3庁訓10・一部改正)

(性能把握及び保管)

第21条 所属長は、配置されている機械器具の性能の把握に努めるとともに、常に効果的な運用が図られるよう適正に保管しなければならない。

(標示)

第22条 所属長は、所管する機械器具(ホースにあっては、別に定める。)に所属名その他管理上必要な事項を標示するものとする。

(機械器具検査)

第23条 消防長は、次に掲げるところにより機械器具の検査を行うものとする。

(1) 完成時性能検査 機械器具の完成時又は納入時にその仕様、諸元に基づいて行う検査

(2) 臨時性能検査 機械器具の性能の良否又は管理の適否を確認するために行う臨時の検査

第3章 点検及び法定検査等

(所属点検)

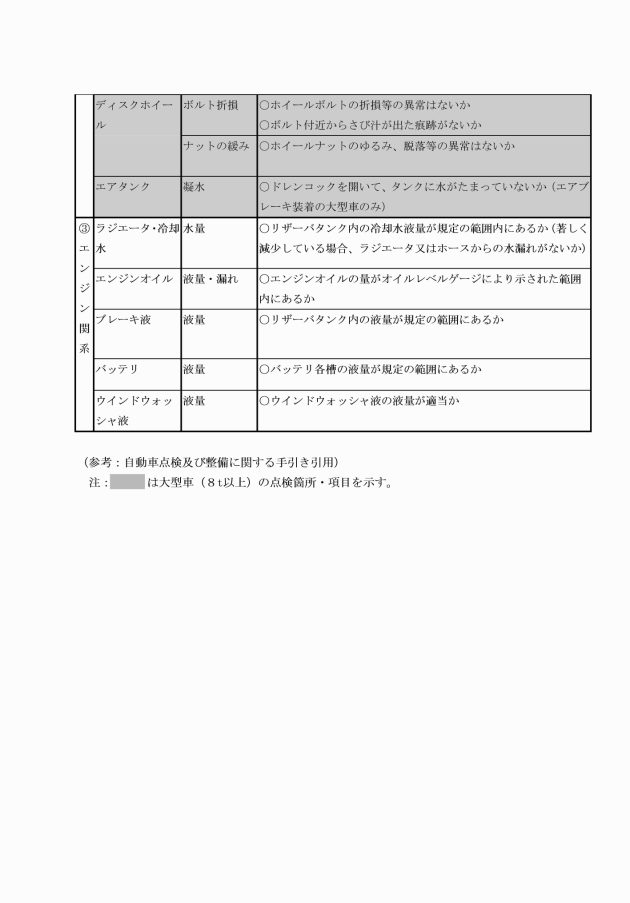

第24条 所属長は、次に掲げる区分により所属職員に機械器具(ホースにあっては、別に定める。)の点検(外観、機能、作動確認をいう。)を行わせなければならない。

(1) 交替時点検 交替時又は取扱前に行う点検

(2) 使用後点検 取扱後に行う点検

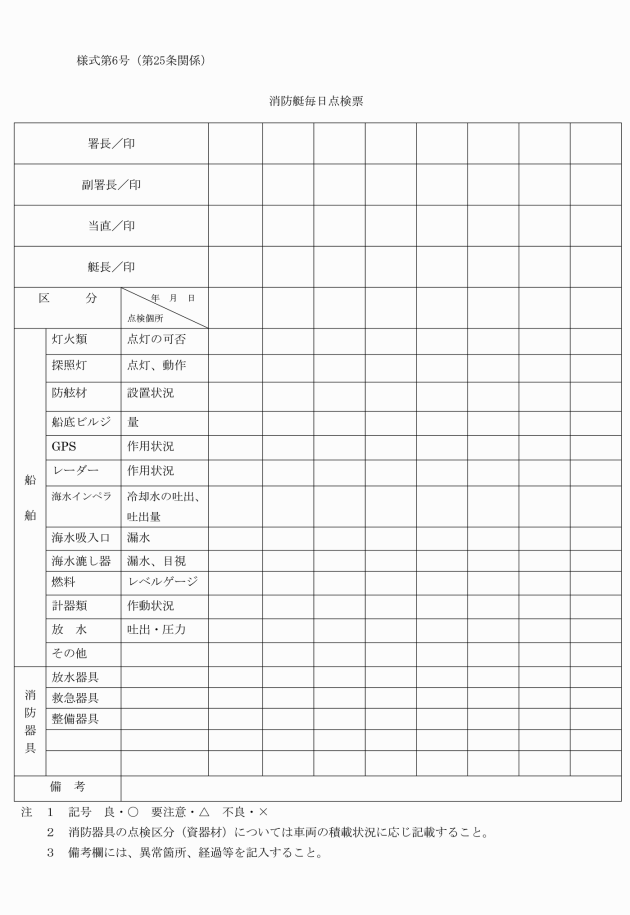

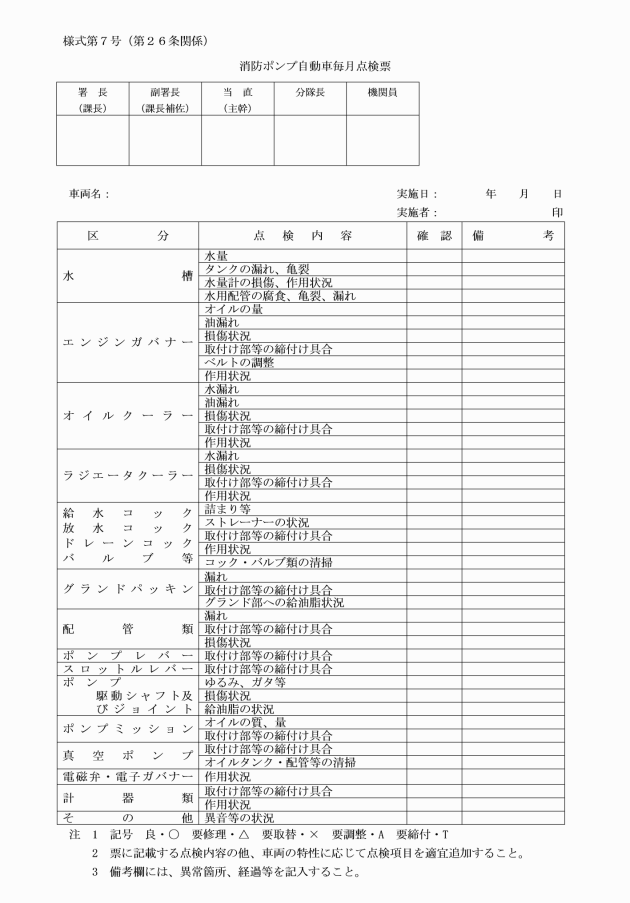

(3) 毎月点検 毎月又は毎週行う点検

(4) その他の点検 前3号に掲げる点検のほか、所属長が必要と認めた場合に行う点検

(交替時点検の記録)

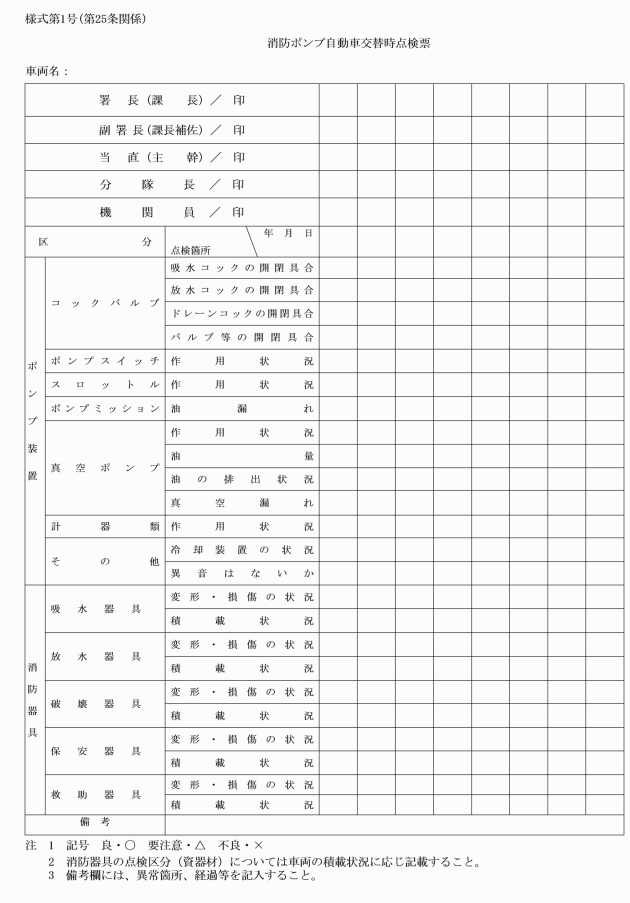

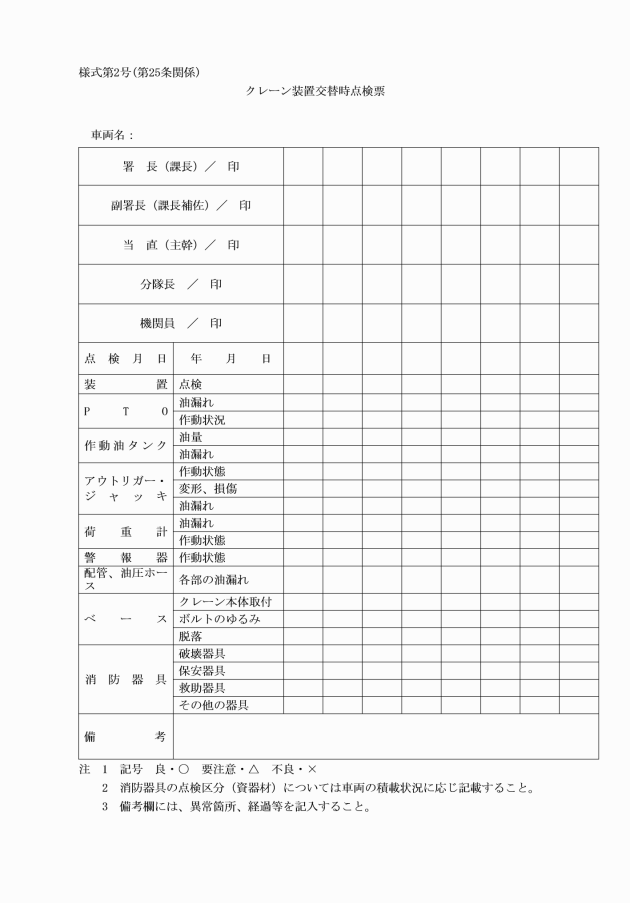

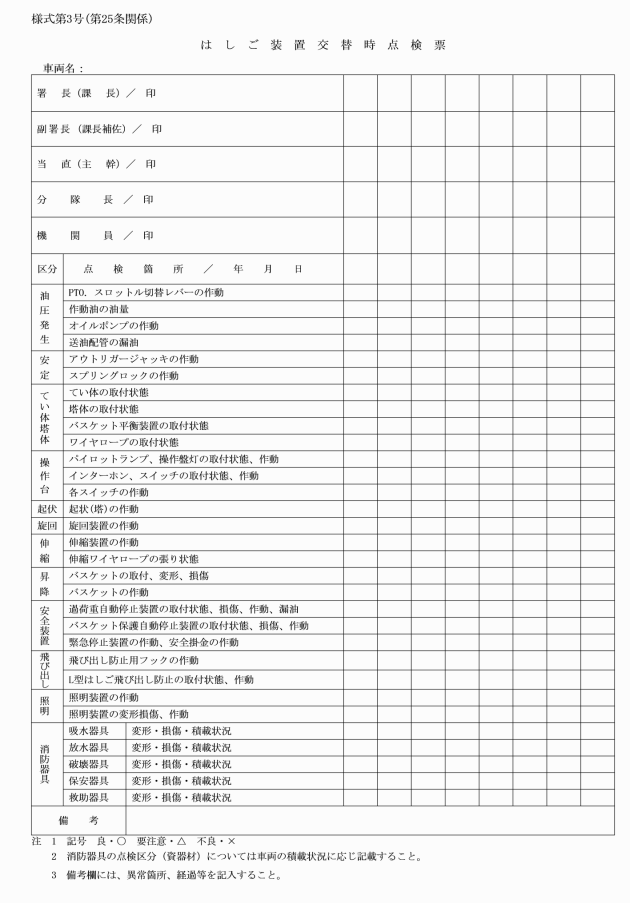

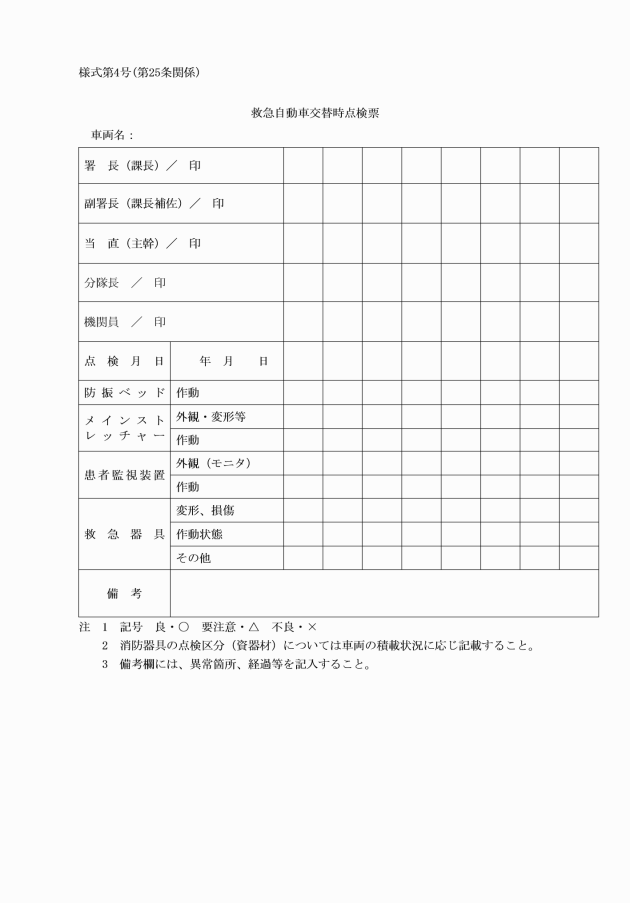

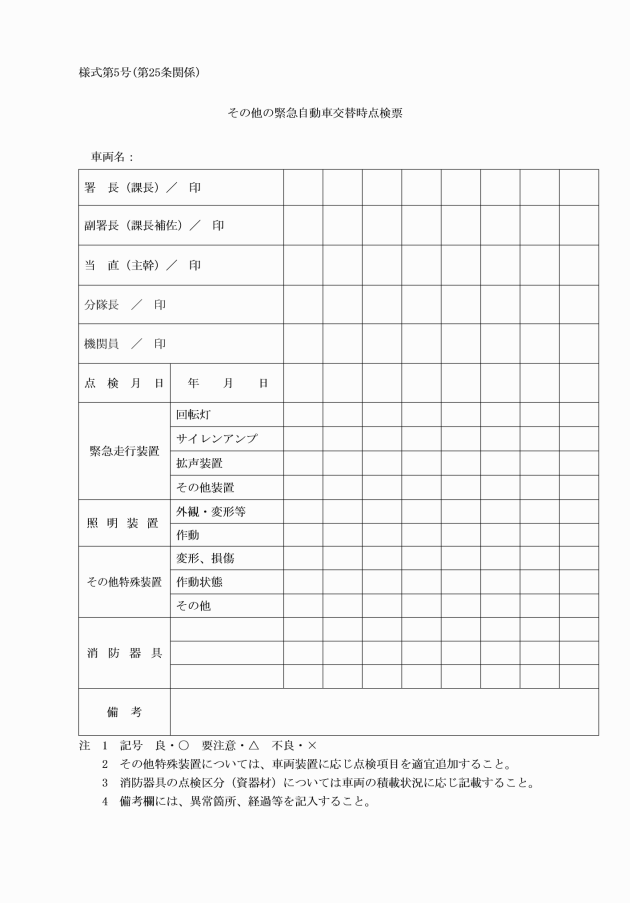

第25条 所属長は、前条第1号に規定する交替時点検の結果を次に掲げる点検票に記録させ、簿冊にして保管しなければならない。

(1) 消防ポンプ自動車交替時点検票(様式第1号) 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車

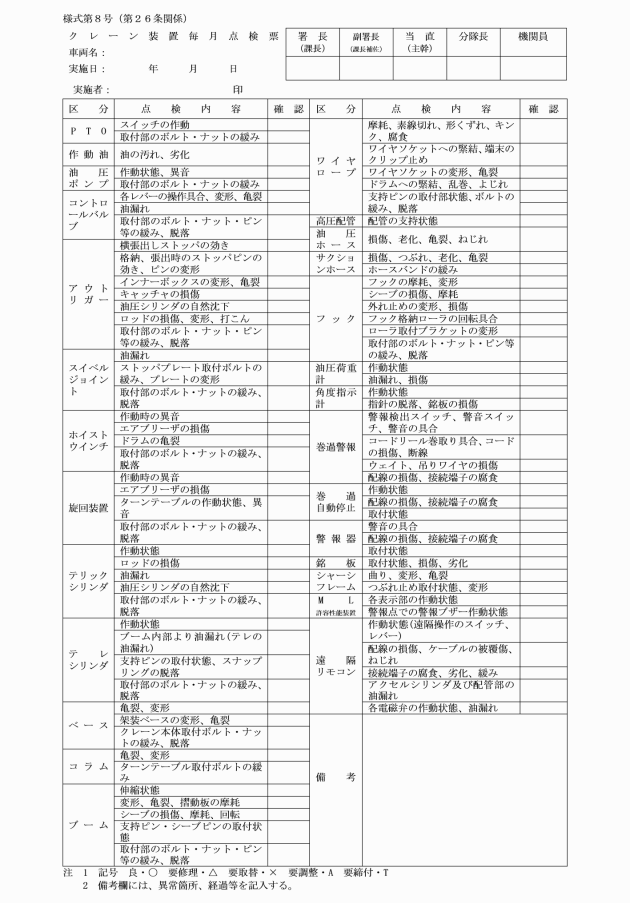

(2) クレーン装置交替時点検票(様式第2号) 救助工作車及びクレーン装置のある車両

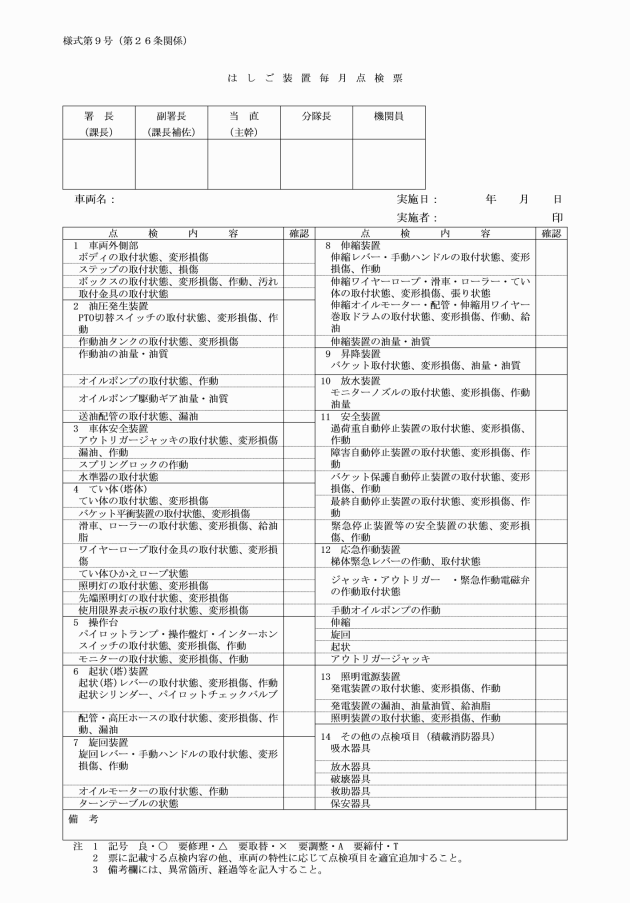

(3) はしご装置交替時点検票(様式第3号) はしご付消防自動車(屈折含む。)及びはしご装置のある車両

(4) 救急自動車交替時点検票(様式第4号) 救急自動車で救急搬送用特殊装置のある車両

(令4庁訓7・一部改正)

(毎月点検の記録)

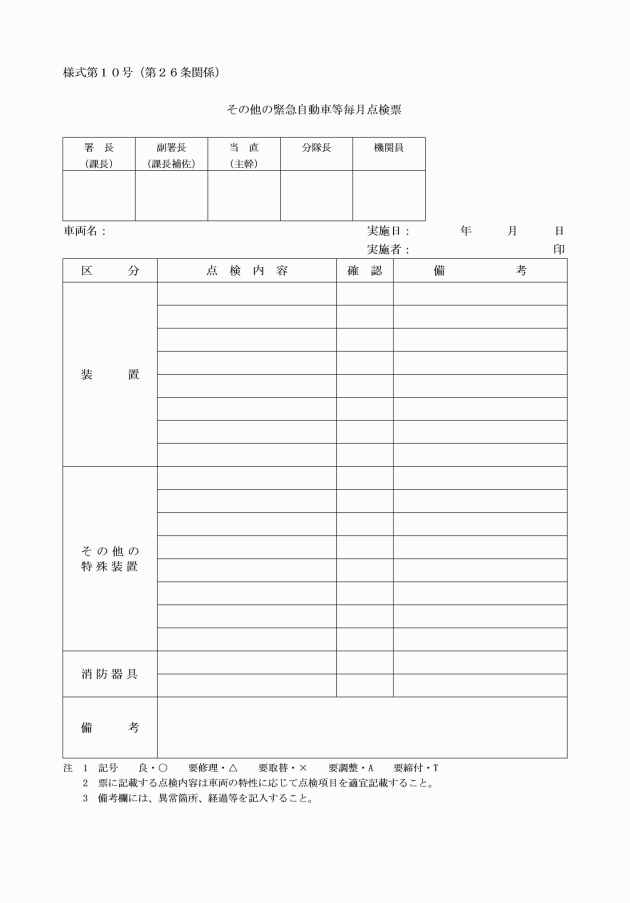

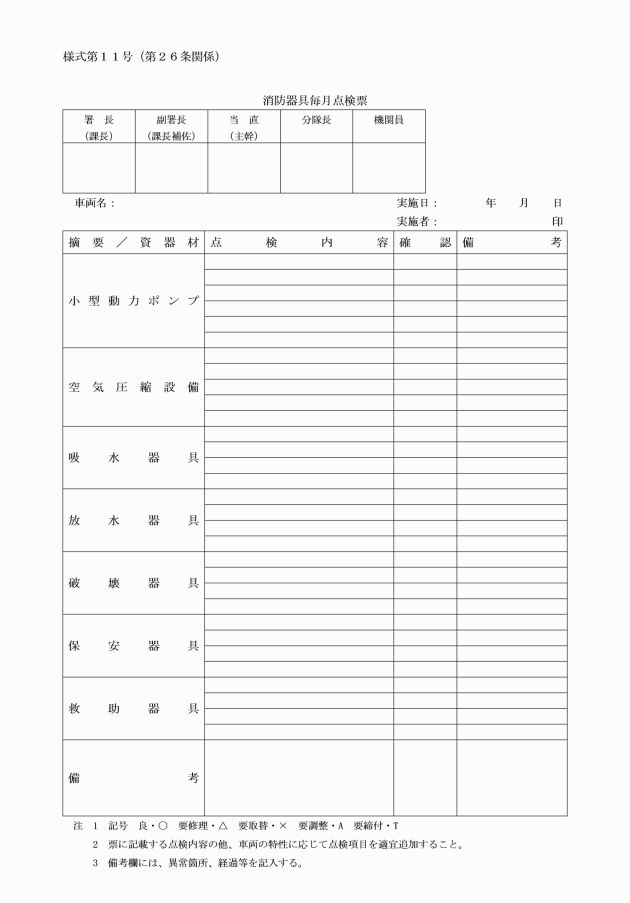

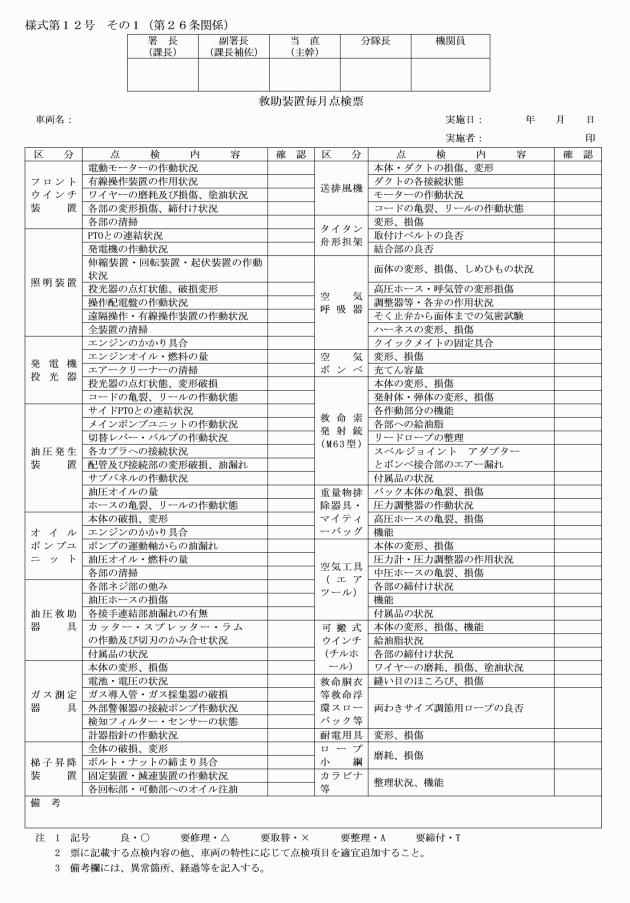

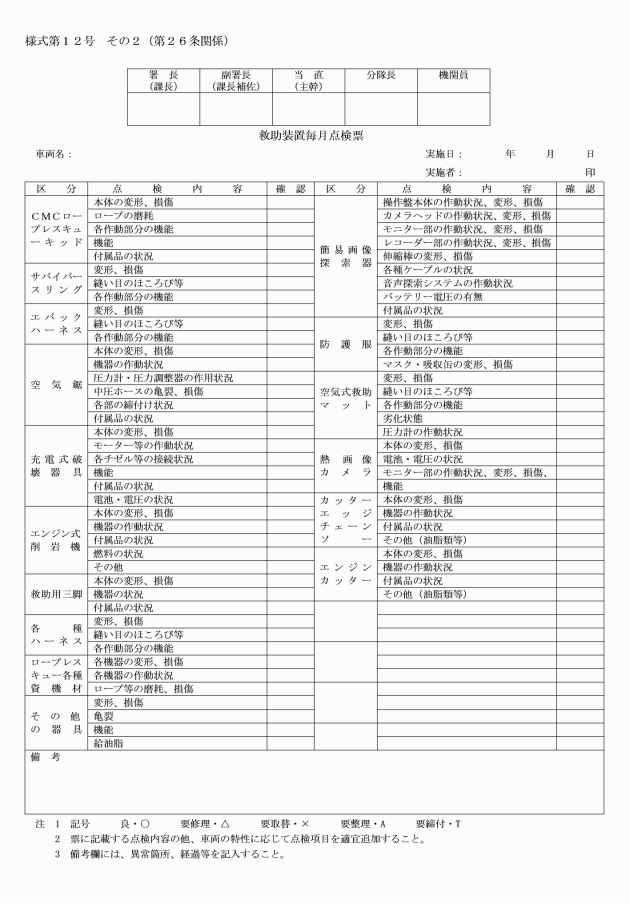

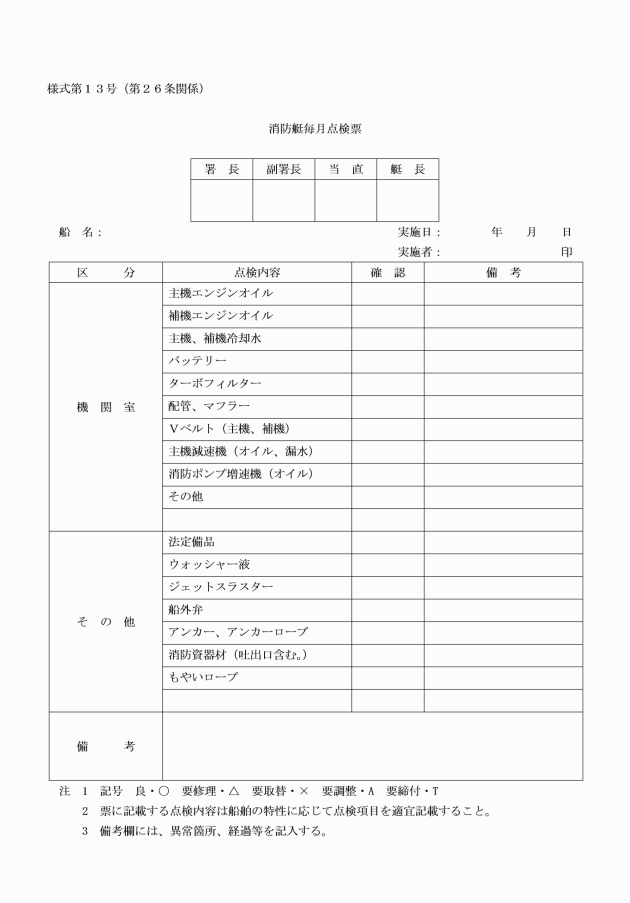

第26条 所属長は、第24条第3号に規定する毎月点検の結果を次に掲げる点検票に記録させ、簿冊にして保管しなければならない。

(5) 消防器具毎月点検票(様式第11号) 消防器具

(6) 救助装置毎月点検票(様式第12号) 救助工作車

2 前項の規定にかかわらず、救急自動車にあっては、毎月点検として積載資機材の点検、整備、医薬品等の補充、室内の消毒を行わなければならない。

(令4庁訓7・一部改正)

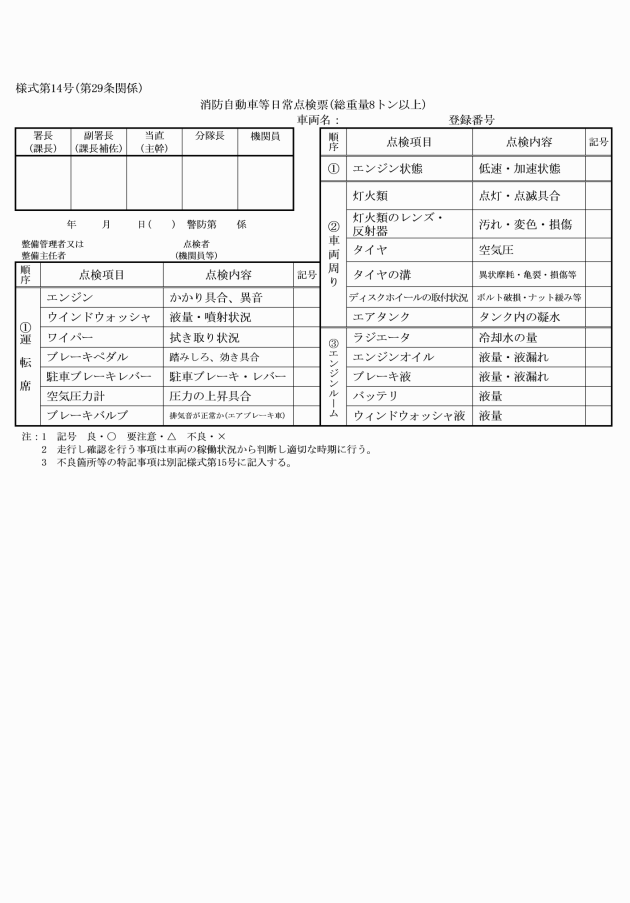

(消防自動車等点検)

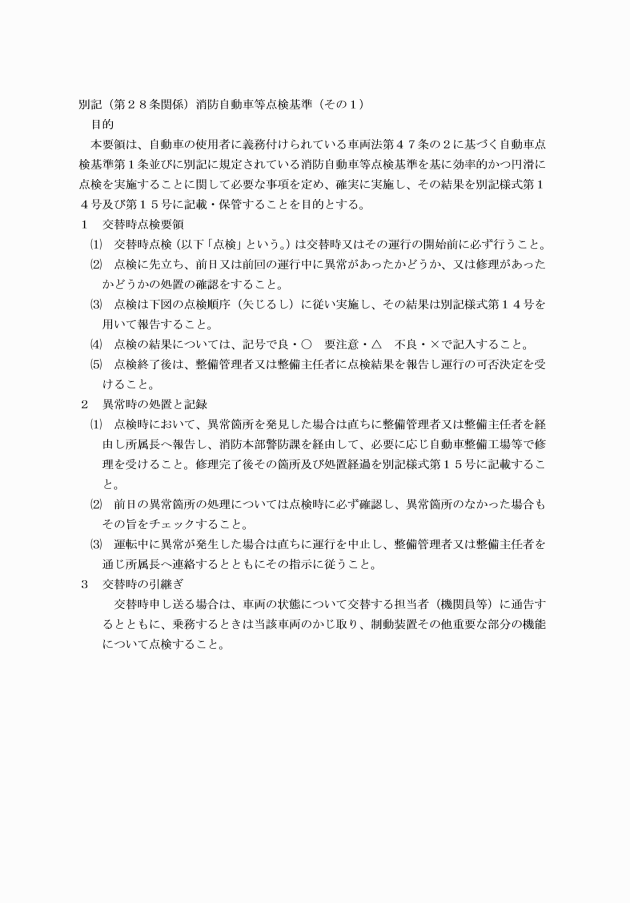

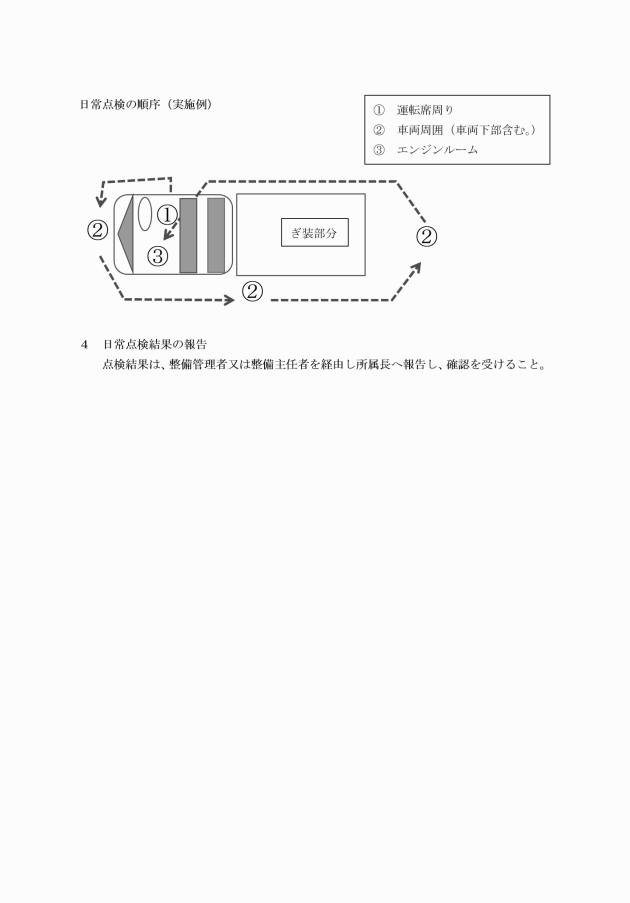

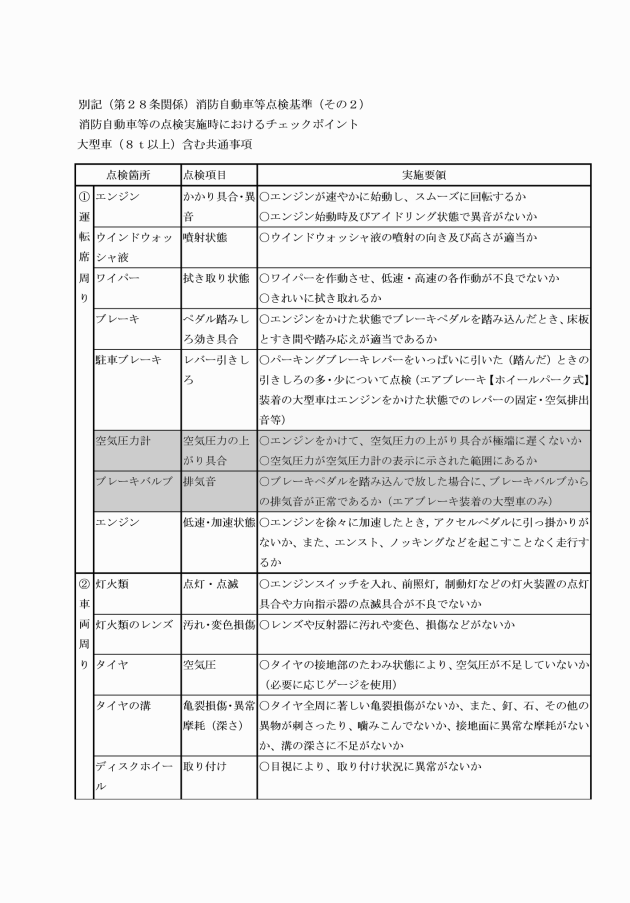

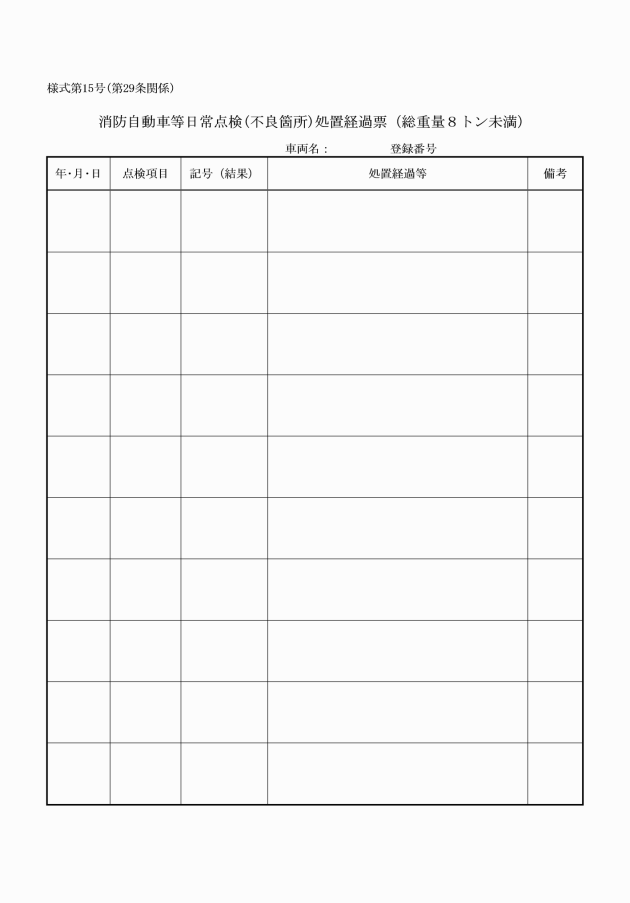

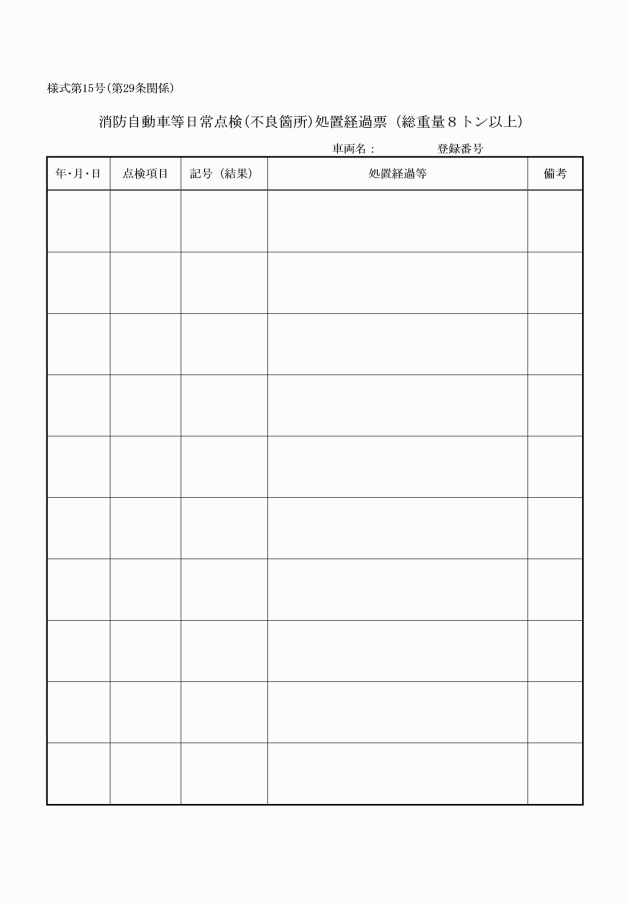

第28条 消防自動車等の点検は、車両法第47条の2第1項の規定に基づく自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)及び消防自動車等点検基準(別記)に基づき、次の点検を行わなければならない。

(1) 日常点検 朝夕及び交替時並びに消防自動車等の運行前に行う点検

(2) 定期点検 車両法第48条第1項の規定に基づく点検

(3) 臨時点検 故障等により職員では処理することができない場合であって、所属長の必要に応じて行う点検

2 日常点検の結果から消防自動車等の安全運行に支障をきたすおそれのある不具合が認められるときは、消防自動車等日常点検(不良箇所)処置経過票(様式第15号)に記録し、必要な整備を行うなど、適切な措置を講じた後でなければ運行の用に供してはならない。

(令4庁訓7・一部改正)

(定期点検等の記録)

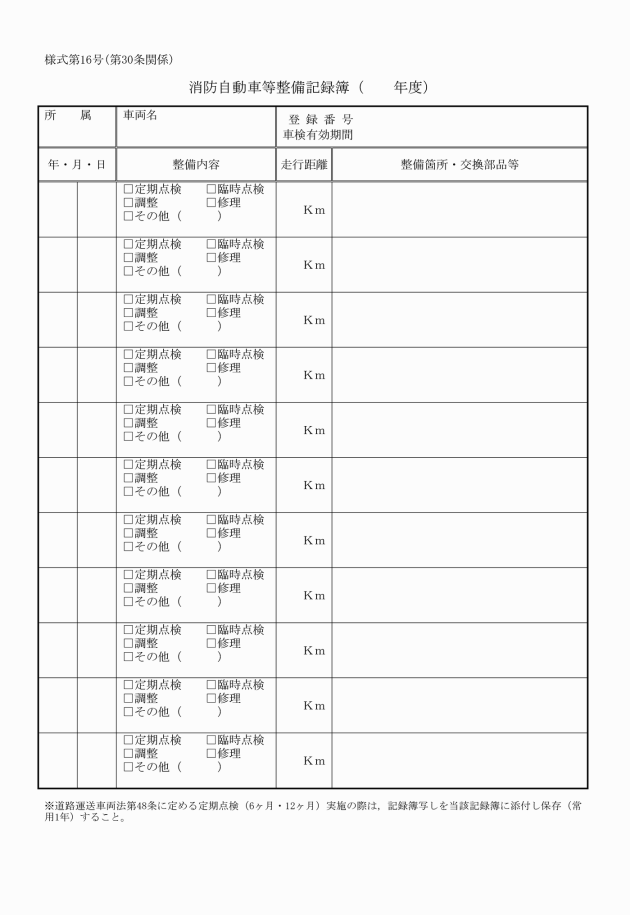

第30条 整備管理者又は整備主任者は、第28条第1項第2号及び第3号に規定する定期点検、臨時点検の結果を車両ごとに消防自動車等整備記録簿(様式第16号)に記録し、簿冊にして保管しなければならない。

2 第28条第1項各号に規定する点検のうち、日常点検に関する記録は1年間保管とし、定期点検に関する記録は、車両の登録抹消後1年間保管しなければならない。

(法定検査等)

第32条 警防課長は、次に掲げる機械器具の法定検査等を行わなければならない。

(1) 性能検査 消防ポンプを装備した消防自動車等、消防舟艇及び消防器具について行うポンプ性能検査等

(2) 空気圧縮設備検査 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第35条の2及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第83条の規定に基づく高圧空気圧縮機に係る定期自主検査

(3) 高圧ガス容器耐圧再検査 高圧ガス保安法第49条及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第24条の規定に基づく容器再検査

(4) 移動式クレーン検査 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条の規定に基づく移動式クレーンの定期自主検査

(5) 船舶検査 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条の規定に基づく船舶の検査

(6) 絶縁用保護具耐電検査 労働安全衛生法第45条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第348条の規定に基づく絶縁用保護具の定期自主検査

(令4庁訓7・一部改正)

第4章 整備

(所属整備)

第33条 所属長は、次に掲げる区分により所属職員に機械器具(ホースにあっては、別に定める。)の整備を行わなければならない。

(1) 日常整備 交替時点検の結果により必要な清掃、整頓、調整及び補給等を出動態勢のまま行う整備

(2) 使用後整備 使用後点検の結果により必要な清掃、整頓、調整及び補給等を出動態勢のまま行う整備

(3) 毎月整備 毎月点検の結果により必要が生じた整備及び前2号の整備では整備することが困難な箇所の分解手入調整、補修等を行う整備

(4) その他の整備 その他の点検の結果により故障その他所属長が必要と認めた場合に行う整備

2 前項第4号に規定するその他の整備は、消防本部が指定する整備工場に依頼して行うことができる。

3 所属長は、機械器具の整備により部品手配及び修繕等が必要となった場合は、塩釜地区消防事務組合火災警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号)第57条の規定を準用し、消防車両故障等報告書兼整備依頼書により、消防長に報告しなければならない。

(令4庁訓7・一部改正)

(警防課整備)

第34条 警防課長は、次に掲げる機械器具の点検整備を行わなければならない。

(1) 車両法第62条の規定に基づく車検整備

(2) 消防自動車等の安全基準に規定するオーバーホール、装備された消防器具の定期的な部品交換を行う定期整備

(3) 第28条第1項第2号に規定する定期点検及び同項第3号に規定する臨時点検

(4) 消防舟艇を上架して行う上架整備

3 所属長は、第1項各号の規定による点検整備に際して、該当する消防自動車等の入庫、代替車両の確保に配慮しなければならない。

(令4庁訓7・一部改正)

第5章 事故防止対策等

(事故防止対策)

第35条 所属長は、機械器具の損傷並びに消防自動車等の交通事故防止及び消防舟艇の航行事故防止のため、必要な対策を講じるとともに、所属職員に対して安全対策の周知を徹底しなければならない。

2 機関員及び同乗者は、機械器具の構造及び取扱等の熟達に努めるとともに、常に安全運転に細心の注意を払わなければならない。

3 職員は、機械器具の機能等を熟知するとともに、事故防止と安全な運用に努めなければならない。

(過労等の申し出)

第36条 機関員は、過労、病気その他の事由により機械器具の正常な運用及び取扱いができないおそれがあるときは、その状態を上司に申し出なければならない。

(運転免許の失効等)

第37条 機関員は、道路交通法第103条又は第103条の2の規定により、運転免許の取消、免許の効力の停止若しくは免許の効力の仮停止等の処分を受けたとき又は同法第105条に規定する免許の失効があったときは、直ちにその旨を所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があったときは、機関員の交替など必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、所属職員の運転免許証を毎月1回確認し、記録を保存するものとする。

(事故発生時の措置)

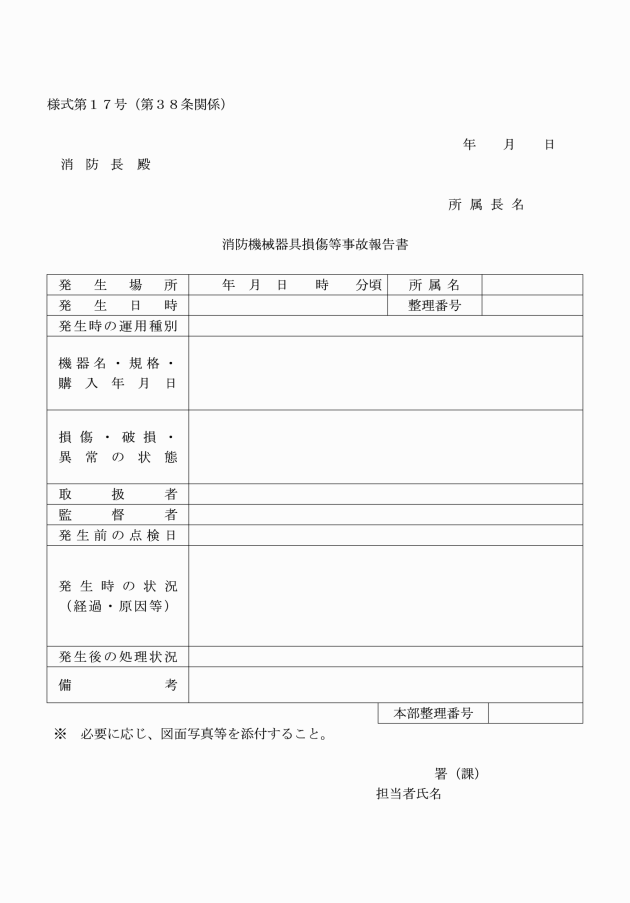

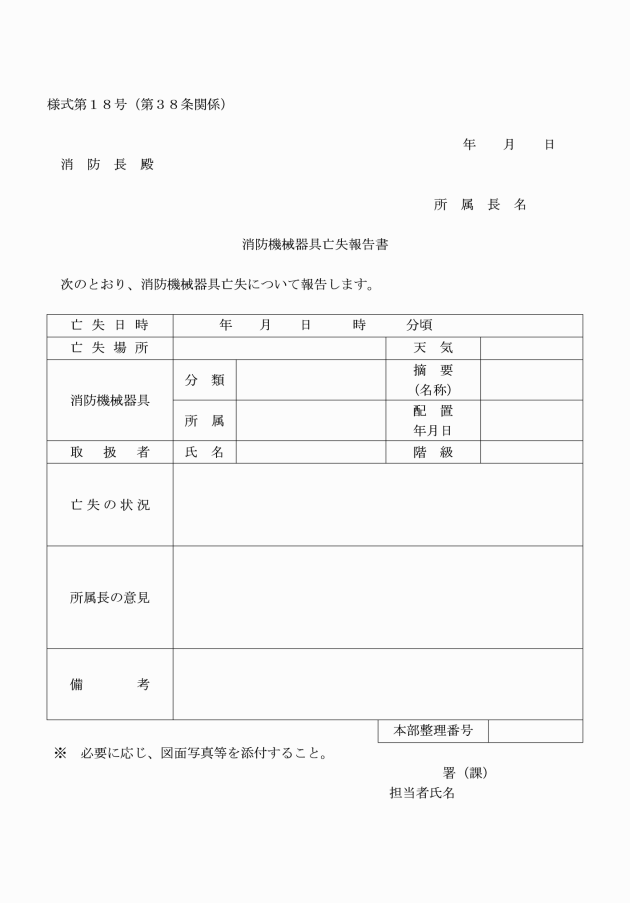

第38条 職員は、機械器具による事故等が発生したときは、直ちに法令等に定められた措置を講じるとともに、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、事故の内容及び発生原因を把握し、次に掲げる報告書を消防長に提出しなければならない。ただし、軽微なものは、この限りでない。

(1) 消防機械器具の損傷又は事故 消防機械器具損傷等事故報告書(様式第17号)

(2) 消防機械器具の亡失 消防機械器具亡失報告書(様式第18号)

(3) 消防自動車等の交通事故 塩釜地区消防事務組合火災警防規程第56条第2項に規定する交通事故報告書

(4) 消防舟艇の航行事故等 消防機械器具損傷等事故報告書(様式第17号)(消防艇「さくら」運航管理規程(平成3年塩釜地区消防事務組合庁訓第8号)第17条に規定する項目を網羅しなければならない。)

(令4庁訓7・一部改正)

第6章 簿冊、報告及び申請

(簿冊)

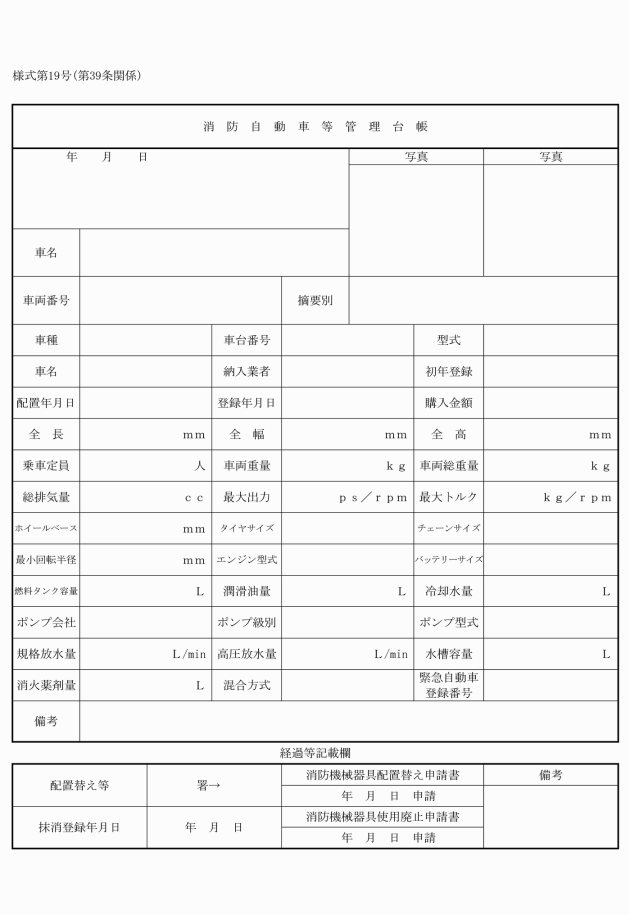

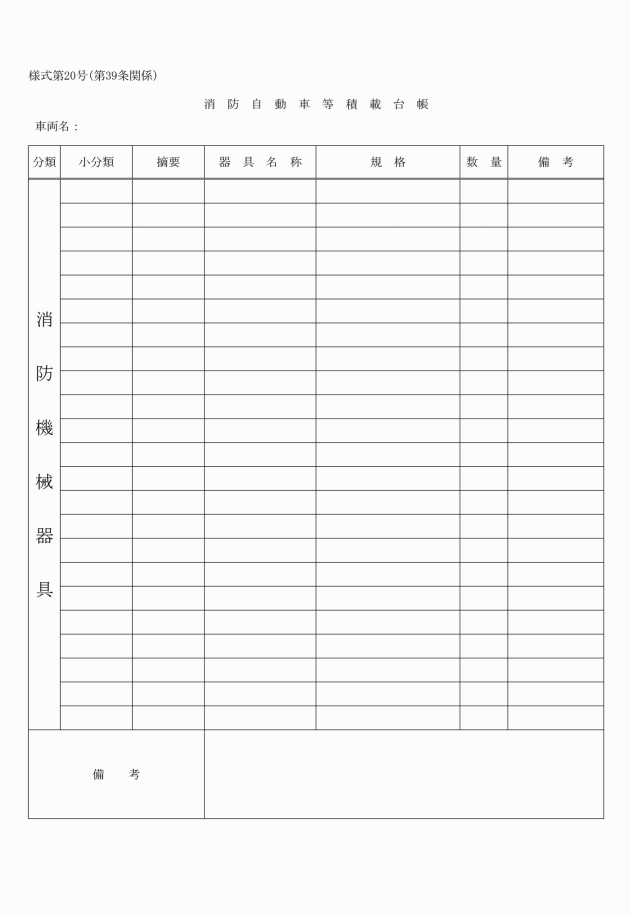

第39条 所属長は、次に掲げる簿冊を備え、機械器具(ホースにあっては、別に定める。)の保管、点検整備その他の状況を明らかにするとともに、必要に応じて消防長へ報告するものとする。

(1) 消防自動車等管理台帳(様式第19号)

(2) 消防自動車等積載台帳(様式第20号)

(配置申請)

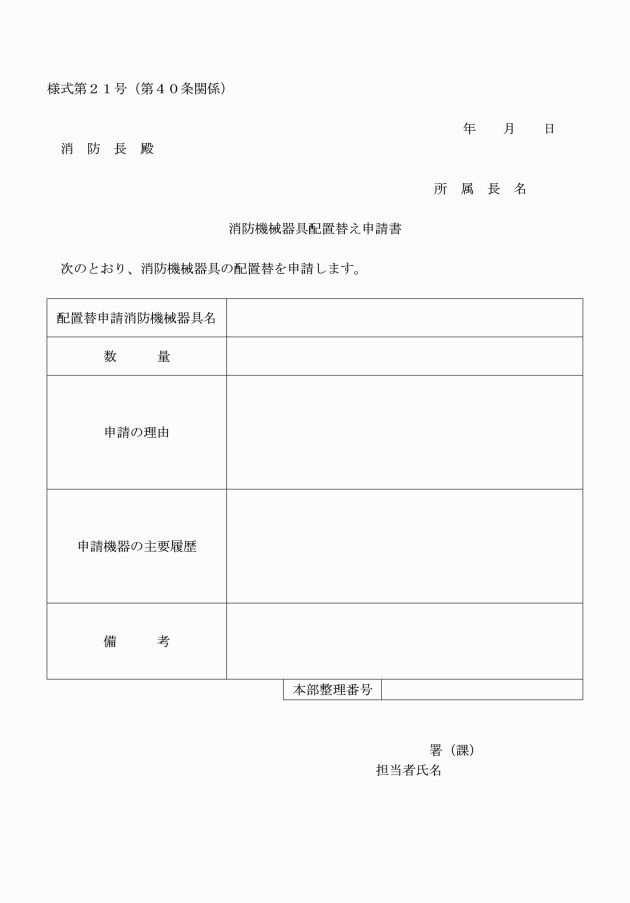

第40条 所属長は、機械器具の配置替えの必要が生じた場合は、消防機械器具配置替え申請書(様式第21号)をもって消防長に申請し、その承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の承認を得た場合にあっては、その旨を各所属へ通知した上で、配置替えをしなければならない。

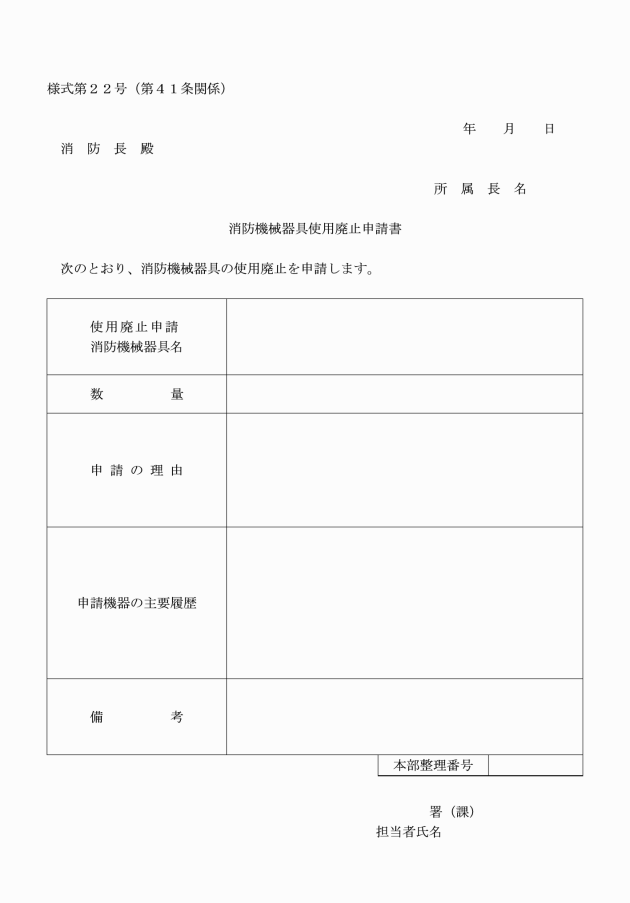

(使用廃止申請)

第41条 所属長は、機械器具の使用廃止の必要が生じた場合は、消防機械器具使用廃止申請書(様式第22号)をもって消防長に申請し、その承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の承認を得た場合にあっては、その旨を各所属へ通知しなければならない。

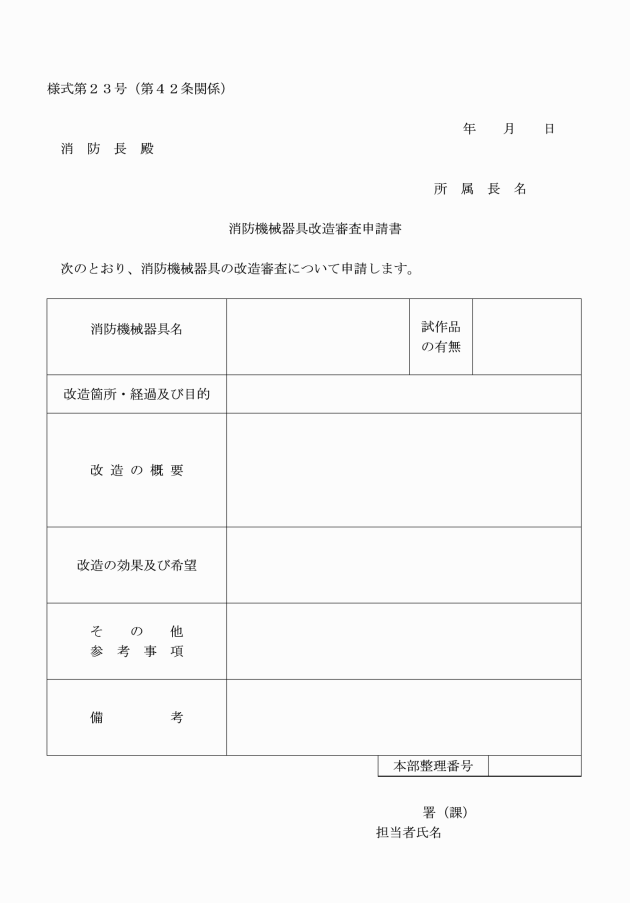

(改造申請)

第42条 所属長は、機械器具の改造の必要が生じた場合は、消防機械器具改造審査申請書(様式第23号)をもって消防長に申請し、その承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の承認を得た場合にあっては、その旨を各所属へ通知した上で、改造をしなければならない。

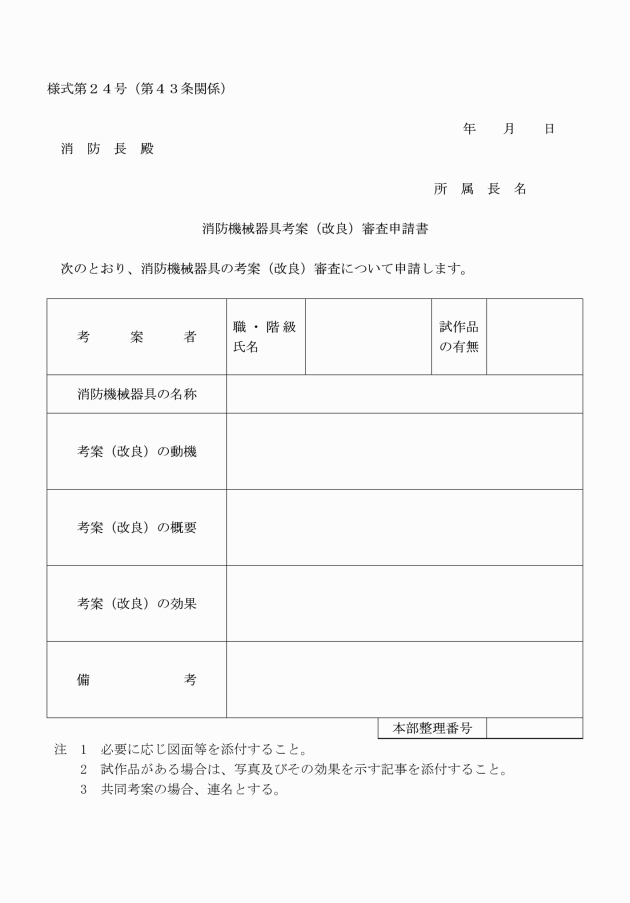

(考案審査申請)

第43条 所属長は、機械器具に関して新たな機器の考案(改良)があった場合は、消防機械器具考案(改良)審査申請書(様式第24号)をもって消防長に申請し、その承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の承認を得た場合にあっては、その旨を各所属へ通知しなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第45条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年庁訓第5号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年庁訓第10号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

附則(令和4年庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4庁訓7・一部改正)

消防機械器具分類表

分類 | 小分類 | 摘要 | |

消防機械器具 | 消防自動車等 | 消防自動車 | 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防ポンプ自動車、救助工作車、指揮車、人員輸送車、その他の消防用車両で道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「基準」という。)第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するもののうち救急自動車以外をいう。 |

救急自動車 | 基準第49条に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務実施基準(平成29年消防救第20号)第10条に規定する構造及び設備を有するものをいう。 | ||

その他の自動車 | 消防自動車、救急自動車以外の自動車をいい、小型特殊自動車等を含む。 | ||

消防舟艇 | 消防艇及び救助艇をいう。 | ||

消防器具 | 小型動力ポンプ、空気圧縮設備、ホース、吸水器具、放水器具、破壊器具、保安器具、救助器具、救急器具、整備器具、その他の器具等をいう。 | ||

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・一部改正)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)

(令4庁訓7・全改)