○消防艇「さくら」運航管理規程

平成3年8月1日

庁訓第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防艇さくら(以下「艇」という。)の適正な運航、管理を図るための必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 発航 現在の停泊場所から、次の目的地へ航海を開始することをいう。

(2) 入港 港の区域内、港湾区域内等において狭水路、関門等を航行して防波堤等の内部へ進航することをいう。

(3) 気象海象 風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることの出来る最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷の鉛直距離)をいう。

(4) 運航基準図 航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、航海速力、艇長が指揮を取るべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面をいう。

(5) 船舶上 舷側より内側。ただし、舷梯、歩み板等船舶側から架設された物がある場合はその先端までをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 艇の運航、管理については船舶法(明治32年法律第46号)、船舶安全法(昭和8年法律第11号)等に定めのあるもののほか、この規程によるものとし、塩釜地区消防事務組合火災警防規程、塩釜地区消防事務組合非常災害警防規程、塩釜地区消防事務組合救急業務取扱規程、塩釜地区消防事務組合機械器具管理規程を準用するものとする。

(艇の編成)

第4条 艇の乗員は、艇長以下3名をもって編成する。ただし、災害の状況により増員できるものとする。

(艇長)

第5条 艇に艇長を置く。

2 艇長は法令で定める資格を有する者の中から消防長が任命する。

(出動区域)

第6条 艇の出動区域は、次のとおりとする。

(1) 沿海区域(宮城県御崎岬(唐桑埼)から90度に引いた線と、同県石巻市を経て、福島県前田川口右岸突端から90度に引いた線の間における本州の海岸から5海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項の水域に限る。)

(2) その他、消防長が必要と認めた区域

(平16庁訓10・一部改正)

(出動種別)

第7条 艇の出動種別は、次のとおりとする。

(1) 船渠若しくは埠頭に係留された船舶火災

(2) 塩釜港湾水域及び沿岸部の陸上火災

(3) 前2号における救難、救助、救急事故

(4) その他、消防長が必要と認めた事項

(定係留地)

第8条 艇の定係留地は塩釜港西埠頭岸壁とする。

(署長の責務)

第9条 消防署長(以下「署長」という。)は、乗員を指揮監督し、常に艇の装備を有効に保持し安全なる運航管理に努め、消防長に対して責任を負うものとする。

(艇長の責務)

第10条 艇長は、艇の運航管理にあたっては関係法令を遵守し、操船技術向上に努めるとともに署長に対し責任を負うものとする。

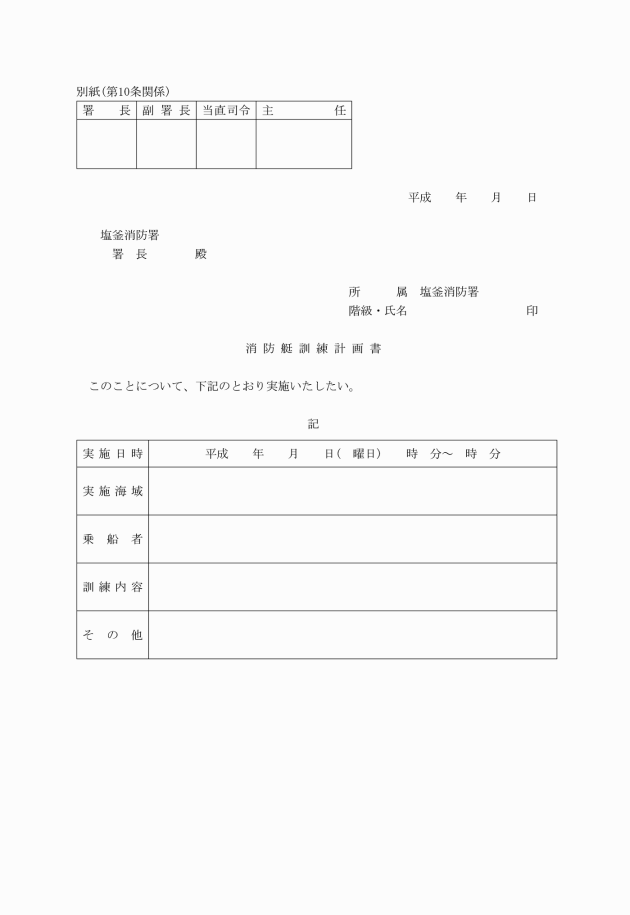

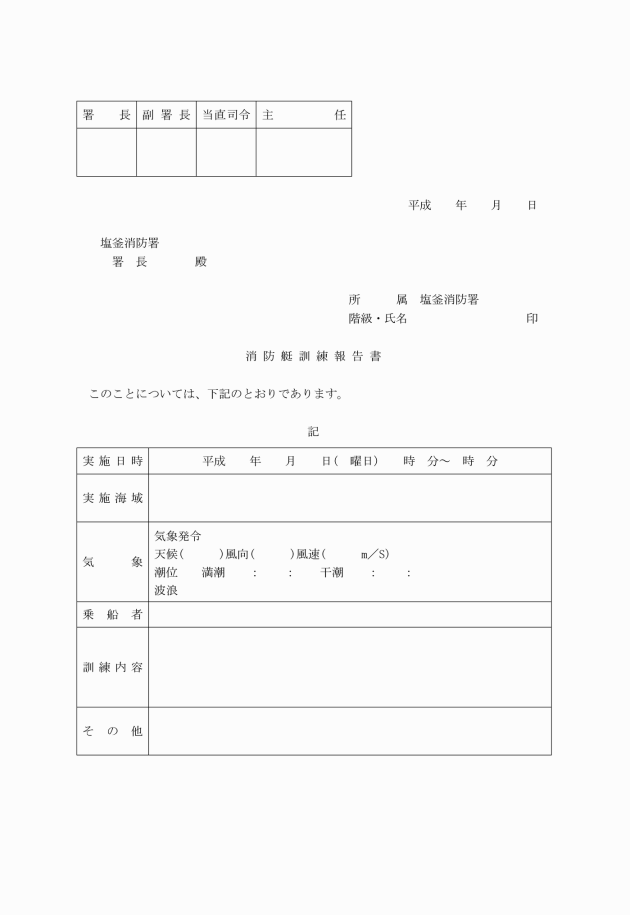

2 艇の訓練にあたっては、事前に別紙訓練計画書を署長に提出すると共に別紙訓練報告書を提出し、責任の所在を明確にするものとする。

(海上保安部長等の意見尊重)

第11条 艇乗員が船舶の消防業務に従事しようとするときは、当該被災船舶の船長、若しくは海上保安部長の意見を尊重しなければならない。

(陸上部隊との連絡)

第12条 艇乗員が沿岸陸上火災に出動したときは、陸上部隊と相互に緊密な連絡をとらなければならない。

(通報義務)

第13条 署長は艇が出動したときは、直ちに消防長に報告するとともに、船舶火災を知ったとき、及び海上保安部の責任に係る船舶火災、水難事故の船舶の消防活動に従事したときは、速やかに顛末を海上保安部長に通報するものとする。

(教養及び訓練)

第14条 乗員の教養及び訓練等については、その特殊性に鑑み適切な計画に基づき定期的に実施するものとする。

2 艇長は、航路の状況及び洗岩、暗岩等航路上及び付近に所在する標識等特筆すべき事項について随時、又は定期的に乗員を対象に周知徹底を図るものとする。

3 操艇訓練は、あらかじめ指定した日程に実施するものとし、放水訓練も兼ねることができる。

4 放水訓練は、あらかじめ指定した日程に実施するものとし、操艇訓練も兼ねることができる。

(運航の中止)

第15条 艇長は出動区域内の気象海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。ただし、艇長が判断して支障がないと認めた場合はこの限りでない。

風速 20m/s以上 |

波高 2.0m以上 |

視程 500m以下 |

2 艇長は、発航前及び、航行中において遭遇する気象海象(視程を除く)が次に掲げる条件の一に達するおそれがあるとき運航を中止しなければならない。ただし、艇長が判断して支障がないと認めた場合はこの限りでない。

風速 20m/s以上 |

波高 2.0m以上 |

(航行基準)

第16条 各離島、及び松島への基準航路は別添図に示すとおりとする。ただし、特に緊急を要しない航行は、基準航路を港則法(港の区域内)に規定する速力で航行するものとする。

(事故発生時の措置)

第17条 艇長は、事故の状況を署長に報告する場合は、塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程による他、次表の項目が網羅するよう心掛けなければならない。

事故の種別 | 報告事項 | |

1 | 衝突事故 | (1) 衝突の状況(衝突時の両船の針路・速力等) (2) 船体・機器の損傷状況 (3) 浸水の有無 (4) 流出油の有無(あるときは、その程度及び防除措置) (5) 自力航行の可否 (6) 相手船の船種・船名・総トン数・船主・船長 (7) 相手船の状況(船体損傷の状況・死傷者の有無・救助の要否) |

2 | 乗上げ事故 | (1) 乗上げ状況(乗上げ時の針路・速力・海底との接触箇所・船体傾斜吃水の変化・陸岸との関係) (2) 船体周囲の水深・底質及び付近の状況 (3) 潮汐の状況・船体に及ぼす風潮・波浪の影響 (4) 船体・機器の損傷状況 (5) 浸水の有無 (6) 離礁の見通し及び陸上からの救助の可否 (7) 流出油の有無(あるときは、その程度及び防除措置) |

3 | 浸水事故 | (1) 浸水箇所及び浸水の原因 (2) 浸水量及びその増減の程度 (3) 船体・機器の損傷状況 (4) 浸水防止作業の状況 (5) 船体に及ぼす風浪の影響 (6) 浸水防止の見通し (7) 流出油の有無(あるときは、その程度及び防除措置) |

4 | 人身事故(行方不明を含む) | (1) 事故の発生状況 (2) 死傷者数 (3) 発生原因 (4) 負傷の程度 (5) 応急手当ての状況 (6) 行方不明の日時・場所及び理由(推定) |

(現場の保存)

第18条 艇長及び署長は、事故処理後関係海上保安部等と連絡をとり事故原因の調査を行うとともに、事件の捜査の対象となる場所及び物品の保存に努めなければならない。

附則

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

附則(平成6年庁訓第4号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成16年庁訓第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平6庁訓4・一部改正)

別添図 略