○塩釜地区消防事務組合消防救助業務実施規程

令和4年3月29日

庁訓第1号

塩釜地区消防事務組合消防救助活動実施規程(平成11年塩釜地区消防事務組合庁訓第12号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防救助隊(第3条~第11条)

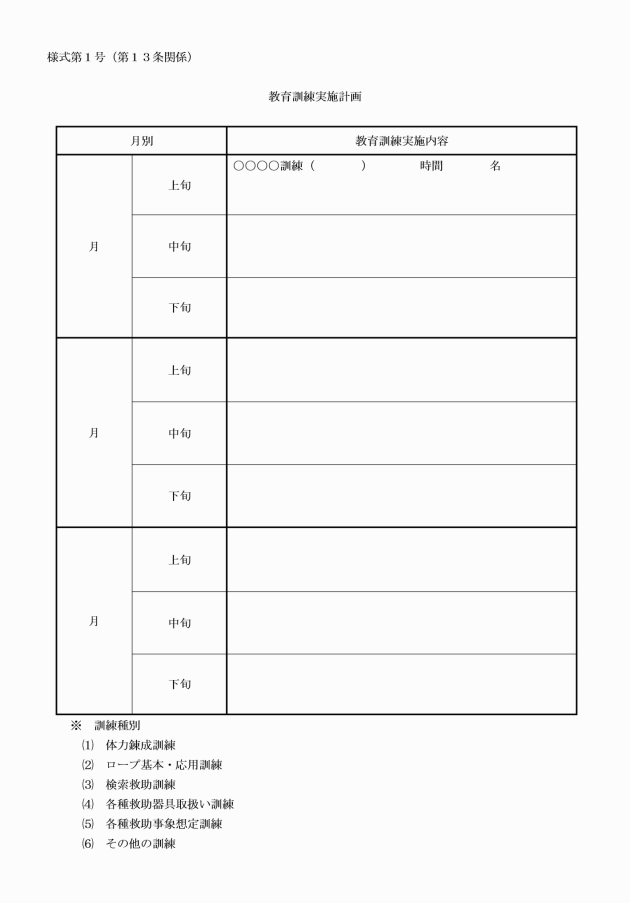

第3章 教育訓練(第12条~第14条)

第4章 救助活動(第15条~第26条)

第5章 報告(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき行う救助活動その他関連する業務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助事故とは、自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)の存在が確認され、又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(2) 救助活動とは、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「救助活動基準」という。)第2条第1号に規定する活動をいう。

(3) 水難救助活動とは、水面及び水中において救助器具及びその他の資器材を活用し、生命又は身体に危険が及んでいる要救助者を安全な場所へ救出する活動をいう。

(4) 特殊災害救助活動とは、放射性物質・核物質に起因する災害、生物剤に起因する災害、化学剤に起因する災害及び爆発物質に起因する災害(以下「特殊災害」という。)における救助活動をいう。

(5) 救助工作車とは、救助活動基準第10条第1項に規定する基準に基づく車両をいう。

(7) 潜水業務とは、空気ボンベを装着した自給気式潜水器具(以下「潜水器具」という。)を使用し、潜航する業務をいう。

(8) 消防救助隊とは、特別救助隊及び水難救助隊の総称をいう。

(9) 特別救助隊とは、救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車と人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた所要の隊員をもって編成し、救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。

(10) 水難救助隊とは、水難救助活動に必要な器具を装備し、所要の隊員をもって編成した潜水業務を行うことを主たる任務とする隊をいう。

第2章 消防救助隊

(消防救助隊の配置)

第3条 消防救助隊は、塩釜地区消防事務組合消防本部に設置し、各消防署に配置する。

(消防救助隊の出動区域)

第4条 消防救助隊の出動区域は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町及び利府町(以下「管内」という。)とする。

(消防救助隊の隊員等の任命等)

第5条 消防救助隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に定めるいずれかに該当する者の中から消防長が任命する。

(1) 消防大学校において救助科を修了した者

(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する潜水士の資格を有し、潜水器具を活用した水中における救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた者で消防長が認める者

(4) 救助活動及び水難救助活動(以下「救助活動」という。)に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認める者

2 隊員のうち1名は特別救助隊及び水難救助隊の隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令補以上の階級を有する者の中から消防長が任命する。

3 隊員のうち1名は特別救助隊及び水難救助隊の副隊長(以下「副隊長」という。)とし、消防司令補以上の階級を有する者の中から消防長が選任する。

(消防署長の責務)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、適正かつ円滑な救助活動を実施するため、消防救助隊を指揮監督するとともに救助活動の実施に必要な教育訓練に努めなければならない。

2 消防救助隊の活動は、事故発生地を管轄する署長が指揮統括する。

(隊員の任務)

第7条 隊長は、上司の指揮監督を受け、特別救助隊及び水難救助隊の各隊務を統括する。

2 副隊長は、隊長の指揮監督に従うとともに、隊長を補佐し隊員と相互に連携し、特別救助隊及び水難救助隊の各隊務に従事する。

3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、特別救助隊及び水難救助隊の各隊務に従事する。

(隊員の心得)

第8条 隊員は、次の各号に定める事項を遵守し、救助活動を実施するものとする。

(1) 救助知識及び救助技術の習得、向上のため、自己啓発に努めるとともに、救助活動にあたっては、習得した知識、技術を最高度に発揮するよう努めること。

(2) 救助業務に関する法令等を遵守すること。

(3) 常に気力及び体力の錬成に励み、救助技術を身に付けるとともに、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めること。

(4) その他救助業務を行うために必要な配慮を怠らないこと。

(隊員の服装)

第9条 特別救助隊の隊員の服装は、塩釜地区消防事務組合消防吏員服制規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第5号)に定める活動服又は救助服を着用し、諸活動に従事の際及び訓練時は、安全確保のため身体保護具等を着用するものとする。

2 水難救助隊の隊員の服装は、水難救助活動に従事の際は必要な救助器具を装備するものとする。

(安全管理)

第10条 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めなければならない。

2 前項に規定するもののほか、隊員の安全管理については、塩釜地区消防事務組合安全管理規程(平成元年塩釜地区消防事務組合庁訓第5号)及び塩釜地区消防事務組合消防訓練時安全管理要綱(昭和59年塩釜地区消防事務組合庁訓第2号)によるものとする。

(感染防止)

第11条 隊長は、自らも感染防止に努めるとともに、隊員に感染の疑いが生じた場合には署長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 隊員は、救助活動にあたり感染防止措置を確実に行うとともに、感染した疑いがあるときは、直ちに隊長に報告するものとする。

3 前各項に規定するもののほか、隊員の健康管理については、塩釜地区消防事務組合衛生管理規程(平成元年塩釜地区消防事務組合庁訓第4号)によるものとする。

第3章 教育訓練

(教育訓練基本計画)

第12条 消防長は、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練にあたる者の確保及び養成対策その他教育訓練を安全かつ効果的に実施するために必要な事項を定めた教育訓練基本計画を作成する。

(隊員の教育訓練)

第14条 署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるとともに、隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、署長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。

第4章 救助活動

(消防救助隊の出動)

第15条 署長又は高機能消防指令センター最高責任者は、通報内容から救助活動の必要があると認められる場合又は災害現場に到着した消防隊、救急隊から救助出動要請があった場合は、直ちに消防救助隊を出動させるものとする。

(事故種別)

第16条 消防機関が行う救助活動の対象となる救助事故の種別は、次に掲げるとおりとする。ただし、当初から人命救助を目的としない警戒、危険排除、応急処置、警戒区域の設定及び死体捜索のための活動は、救助事故として取り扱わないものとする。

(1) 火災

(2) 交通事故

(3) 水難事故

(4) 風水害等自然災害事故

(5) 機械による事故

(6) 建物等による事故

(7) ガス及び酸欠事故

(8) 破裂事故

(9) その他の事故

(救助活動の原則)

第17条 消防救助隊及び先着消防隊は、救助活動を他の警防活動に優先して行わなければならない。

2 救助活動は、活動環境による危険を最大限排除し、隊員の安全を確保して行わなければならない。

3 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全、確実、迅速に行わなければならない。

4 救助活動は、要救助者の救命及び安全確保を最優先とし、消防救助隊が主に行うものとする。ただし、消防救助隊が現場に到着していないときは、先着消防隊が救助活動にあたるものとする。

5 消防救助隊は、災害状況を判断し、相互の連携を密にするとともに、任務分担を遵守し、効率的な救助活動を行うものとする。

6 消防救助隊は、消防隊又は救急隊との緊密な連携の下に、救助活動を適正かつ円滑に実施するよう努めなければならない。

(救助活動及び水難救助活動)

第18条 救助活動及び水難救助活動については、消防長が別に定める要綱に基づくものとする。

(特殊災害救助活動)

第19条 特殊災害救助活動については、消防長が別に定める計画に基づくものとする。

(関係機関との連携)

第20条 署長は、救助活動を実施する際、必要に応じて関係機関と密接な連絡調整を行い、連携を図るものとする。

(関係機関への応援要請)

第21条 署長は、救助活動に際し特殊機器の使用を必要とする場合には、当該特殊機器を有する市町の機関又は民間企業に対し、協力要請を行うものとする。

(医師の要請)

第22条 署長は、事故の内容、要救助者の状態等から塩釜地区消防事務組合救急業務取扱規程(平成5年塩釜地区消防事務組合庁訓第1号)第17条に定める要件に該当する場合は、災害現場に医師を要請するものとする。

(消防防災ヘリコプター等の要請)

第23条 署長は、現場の状況から消防防災ヘリコプター等による救出活動が有効と判断される場合は、宮城県広域航空消防応援協定に基づき、躊躇することなく要請を行うものとする。

2 署長は、要救助者の状態から、宮城県ドクターヘリによる搬送が有効と判断される場合は、宮城県ドクターヘリ運航要領に基づき、躊躇することなく要請を行うものとする。

(救助活動の中断)

第24条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると判断した場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(救助活動の打切り)

第25条 署長は、救助活動において、検索等の結果、要救助者が発見できず、現場の状況から、すでに生存の可能性がないと推定される場合は、現場にいる警察官並びに関係機関の職員と協議のうえ救助活動を打切ることができるものとする。

(救助器具の管理及び点検)

第26条 隊長は、塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程(平成30年塩釜地区消防事務組合庁訓第2号)に基づき、救助器具について適正に管理するとともに、点検を実施して、常に使用可能な状態にしておかなければならない。

第5章 報告

(救助即報)

第27条 署長は、次に掲げる救助事故等が発生した場合は、指令課長に連絡するものとする。この場合において、指令課長は、直ちに消防長に報告するとともに、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき、速やかに宮城県復興・危機管理部消防課に報告するものとする。

(1) 要救助者が5人以上の救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(3) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故

(4) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故

(5) 自衛隊に災害派遣を要請したもの

(6) 前各号に該当しない救助事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる等、社会的影響度が高い救助事故

(救助活動記録)

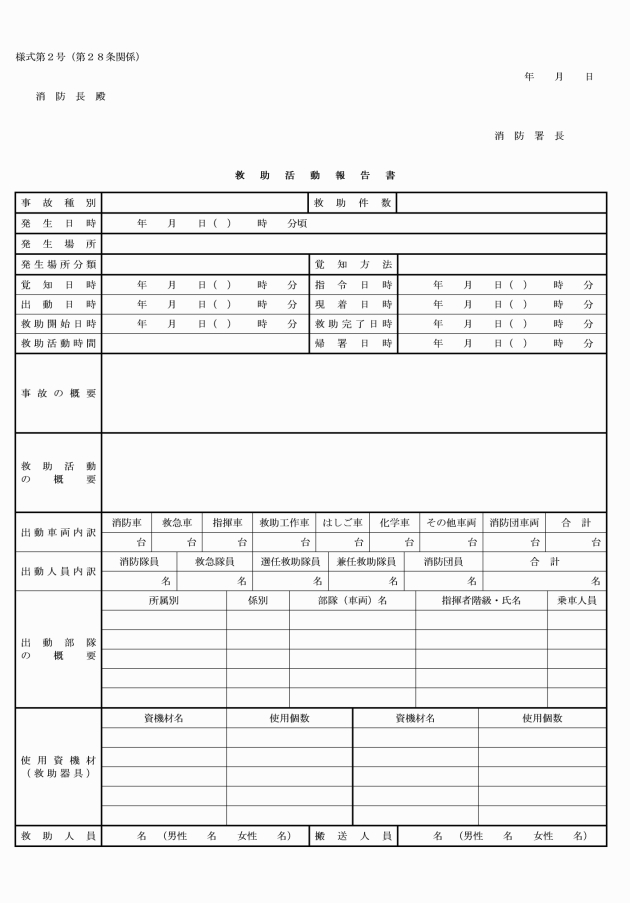

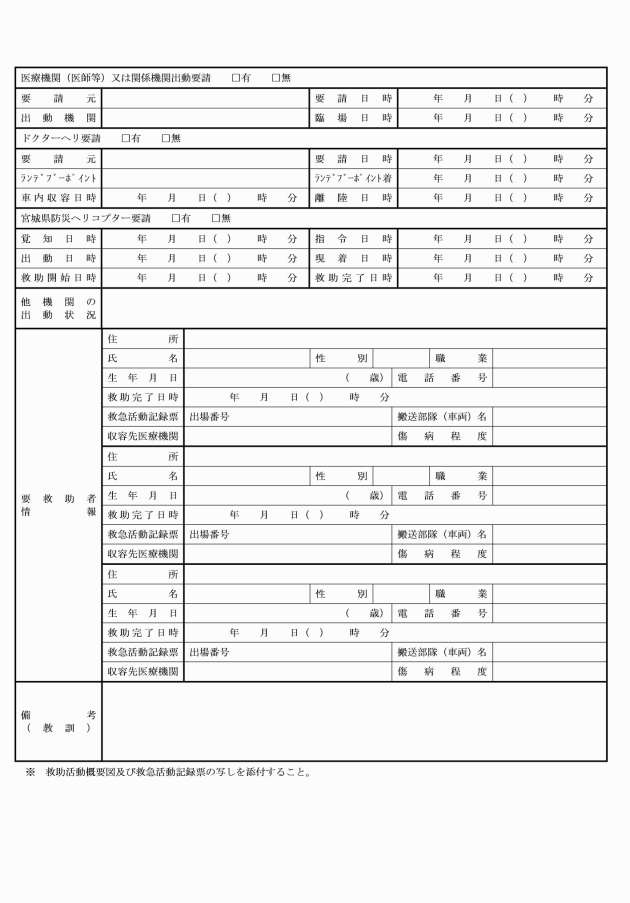

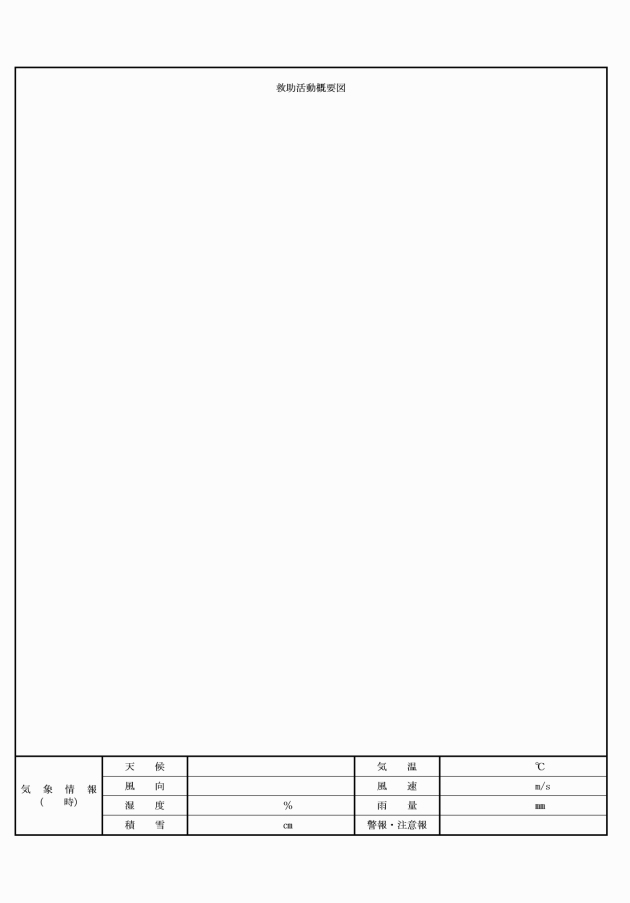

第28条 署長は、救助活動を実施した場合は、救助活動報告書(様式第2号)を作成し消防長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(関係機関との連絡調整)

第29条 署長は、円滑な救助活動を実施するため、事前に関係機関と密接な連絡調整を図るものとする。

(管内事象の把握)

第30条 署長は、管轄区域内における適切かつ円滑な救助活動の実施のため、塩釜地区消防事務組合火災警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号)第22条に定める調査にあわせて管内の事象把握に努めるものとする。

(会議の開催)

第31条 消防長は、消防救助隊の編成、教育訓練基本計画の作成、その他消防救助隊の運営等について必要があるときは、会議を開催することができる。

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分類 | 品名 |

一般救助用器具 | かぎ付はしご 三連はしご 金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご 空気式救助マット 救命索発射銃 サバイバースリング又は救助用縛帯 平担架 ロープ カラビナ 滑車 |

重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ 油圧スプレッダー 可搬ウィンチ ワイヤロープ マンホール救助器具 救助用簡易起重機※ |

切断用器具 | 油圧切断機 エンジンカッター ガス溶断器 チェーンソー 鉄線カッター |

破壊用器具 | 万能斧 ハンマー 携帯用コンクリート破壊器具 |

測定用器具 | 可燃性ガス測定器 |

呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む。) 空気補充用ボンベ※ |

隊員保護用器具 | 革手袋 耐電手袋 安全帯 防塵メガネ 携帯警報器 防毒マスク 耐熱服※ |

水難救助用器具※ | 潜水器具一式 流水救助器具一式 救命胴衣 水中投光器 救命浮環 浮標 救命ボート 船外機 水中スクーター 水中無線機 水中時計 水中テレビカメラ |

山岳救助用器具※ | 登山器具一式 バスケット担架 |

その他の救助用器具 | 投光器一式 携帯投光器 携帯拡声器 携帯無線機 応急処置用セット 車両移動器具※ その他の携帯救助工具 |

備考 1 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 | |

別表第2(第2条関係)

分類 | 品名 |

重量物排除用器具 | マット型空気ジャッキ一式 大型油圧スプレッダー 救助用支柱器具※ チェーンブロック |

切断用器具 | 空気鋸 大型油圧切断機 空気切断機 コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー※ |

破壊用器具 | 削岩機 ハンマドリル |

測定用器具 | 有毒ガス測定器 酸素濃度測定器 放射線測定器 |

呼吸保護用器具 | 酸素呼吸器(予備ボンベを含む。) 簡易呼吸器 防塵マスク 送排風機 エアラインマスク※ |

隊員保護用器具 | 耐電衣 耐電ズボン 耐電長靴 化学防護服(陽圧式化学防護服を除く。) 陽圧式化学防護服 放射線防護服(個人用線量計を含む。) 特殊ヘルメット※ |

検索用器具 | 簡易画像探索機 |

除染用器具 | 除染シャワー 除染剤散布器 |

その他の救助用器具 | 緩降機 ロープ登降機 救助用降下機※ 発電機 |

備考 1 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 | |